悪夢の前夜祭

第三部

七十六

「これは何だか分かるかね?」

「そ、それは・・・、あの・・・。」

「そう。男性のあれを模ったものだ。特殊な小型モータが組み込まれている。ここにこうしてこちらの電池ユニットと繋いで使うものだ。ここにダイヤルがあって強弱が調整出来る。オナニーがうまく出来ないうちは、こういうもので訓練するといいんだ。」

「こ、これでオナニーをするんですか?」

「そう。オナニーの仕方が悪いと、自分の身体を傷つけてしまうことがあるからね。こちらの壜は粘膜の潤滑を促すクリームだよ。併用するといいんだ。初心者は自分の性器の濡れが十分でないとこれも身体を傷つける原因になる。充分自分の身体がコントロール出来るようになるまではこういうものを使ったほうがよいのだよ。かといって若い女の子がこういうのを買い求めるのは難しいだろうから、これは治療器具として貸し出しているものなんだよ。」

「じゃ、これを使って毎日、オナニーしてもいいんですね。」

「ああ、そうだよ。別に恥ずかしいことではないんだし、これは医師である私と患者である君との間だけの秘密だからね。」

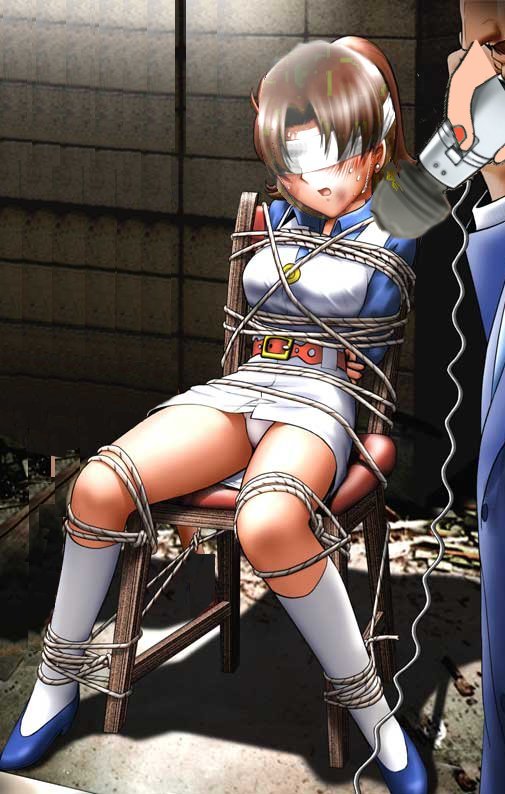

「先生。実はお願いがあるんです。私を縛って目隠しをした上で、先生の手でこれを使って貰えませんか。」

「縛ってかね。縛られてバイブレータを使って欲しいのだね。」

「先生。私、どうしても乗り越えたい嫌な記憶があるんです。先生にそれをして頂ければ、その記憶を克服出来る気がするんです。」

「ふうむ。そういうことか。わかった。ならば、協力しよう。」

「これで、いいのかね。本当にこの格好でバイブを当てられたいのだね。」

「はいっ、先生。お願いします。あ、先生。もし、私が声を挙げてしまっても無視してくださいね。」

「わかった。じゃ、行くよ。」

ウィーン。

鬼頭医師がバイブのスイッチを入れると軽いモーター音が診察内に響き渡る。振動しているバイブの先端がスカートから丸見えになっている玲子のショーツの真ん中にゆっくり押し当てられる。

「あ、ああっ・・・。」

縛られて自由には動けない玲子が思わず身体を仰け反らせる。一旦、力を緩めた鬼頭は再びバイブを宛がうとゆっくり上下にスライドさせる。

「あっ、ああっ・・・。」

玲子が切なそうな喘ぎ声を挙げる。

「先生。もう駄目っ。我慢出来ない。私のショーツを脱がせてあそこに挿し込んでください。」

「いいんだね。じゃあ、この潤滑を促すクリームも塗ってあげよう。」

潤滑を促すクリームと言っているが実は強力な催淫剤で、既に玲子はこの薬の虜になっていることに自分自身気がついていないのだった。

「ああ、先生っ。こんなので、気持ちよくなっていいんですか?」

「いいのだよ。抑圧している気持ちを取り払って、素の自分自身になるのだよ。」

「ああ、気持ちいいっ。もっと・・・、もっとしてぇっ・・・。」

鬼頭医師は手にしたバイブをせがむ玲子の陶酔した過去に調教の成功を確信するのだった。

鬼頭は実は朱美にとって齢の離れた従兄妹なのだった。それも精神科医ではなく何度も医学部を落ちた末になったのは単なる麻酔技師だった。それを朱美たちの共通の祖父である権藤の力で地方の学校に校医として紛れ込んでいたのだが、女子生徒にしていたいかがわしい行為が発覚して退校処分となり権藤の元へ戻ってきていたのだった。

次へ 先頭へ