妄想小説

不妊治療外来

三

武市涼馬がその日訪れたのは、秋本医院という内科の町医者で規模はそんなに大きくない個人経営の医院だった。そこは内科という看板は掲げているものの、一緒に不妊治療外来というのも併設されているのだった。古くからこの医院を知っているものには秋本産科医院として長く認知されてきた。現院長である秋本芳雄の父親である先代の秋本龍三郎はずっと産科医院としてこの個人病院を経営してきたのだったが、医者の不養生が祟って急性心不全でもう十年以上も前に亡くなり、一時は病院も閉鎖されていた。その病院を立て直して継いだのが父親急逝時にはまだ医学生だった現院長の芳雄なのだった。

芳雄は当初、父親と同じ産科医を目指していたが、急患が多く肉体労働としてみても負荷の高い産科医はリスクばかり高く、途中から内科医に転向したのだった。内科医として病院を再開する際に、父親の同僚であった総合病院の産科医師から薦められて不妊治療外来のみを内科に併設することにしたのだった。もともと産科医としての知識も経験もあったこともあるが、総合病院の産科から依頼を受けての仕事だった。

不妊治療に通いたい妊娠未経験の若い妻の需要は多くあるのだが、実際の妊婦やまだ幼い乳飲み子を連れての母親が多い産科医院には、子供が出来ない妻からするととても入り難い雰囲気になることは否めない。不妊治療の為に病院を訪れていることを知られたくないという若妻も多く、一般内科として開業している個人病院が不妊治療のコンサルティングを行うというのは患者にとって願ったり叶ったりという事情があったのだ。秋本医院のような内科が本来専門の個人医院であれば、うら若い妻が通っていても風邪か何かのように繕うことが可能だった。秋本に任されているのは不妊治療のコンサルティングまでで、実際懐妊ということになれば、晴れて大きな総合病院の産科医があとを引き取ってくれるという訳なのだった。不妊治療に通っていた若妻も大手を振って総合病院の産科を訪れることが出来るようになるという仕組みなのだった。

友人からの薦めでこの医院の存在をしった涼馬の妻、なな実が訪れたのも密かに不妊治療を受けたいという思いからだったのは言うまでもない。そのなな実から一緒に不妊治療外来を受診して欲しいと告げられたのは、なな実がこの医院に通うようになってから3週目のことだった。

最初は戸惑い、なんのかんのと言い訳をしながら避けてきた涼馬だったが、いよいよ言い逃れが出来なくなって一緒では恥ずかしいからとまずは一人で密かに診察を受けてみることにやっと合意してのことなのだった。

確かに内科に併設されているものでなければ、涼馬も一人で受診しにくるのはハードルが高過ぎたかもしれない。風邪でも引いた風を装って受診すればいいのよという妻の言い分に従って、また午前中の診察時間が終わりかける頃が一番空いているので狙い目よという妻の忠告どおり、その時間は午前中の診察患者もほぼ終わりかけ、院内ががらんとする頃合いであるのも涼馬をほっとさせた一つではあった。

不妊治療外来がどんなものか想像はしていたものの、いざ精子を採取する為に個室に導かれて自ら己の男性器を己の意志で勃起させ、射精までするという段になって、何とも情けなさと恥ずかしさにどうしても自分自身のそのモノは委縮してしまいがちだった。

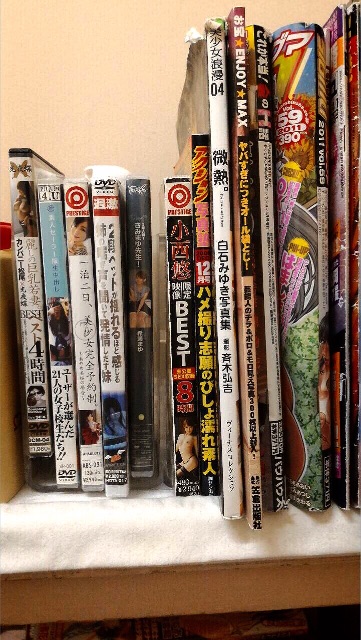

傍らの薦められた男性写真誌もあられもない女性の裸が惜しげもなく晒されているものではあっても、それを見たからといってそう簡単に勃起出来るようなものではなかった。まだ性の経験への渇望に溢れていた学生時代であればともかく、また実際にそれらの雑誌はそのような学生時代にこっそり垣間見ていたものも含まれてはいたが、当時のような衝撃はもはや感じられないものになっていた。こんな程度のもので勃起していたのかと思うと、いささか情けなくなる自分をあらためて感じてしまうのだった。

「どうですか? 出せそうですか?」

突然カーテンの向こう側から聞こえてきた軽やかな若い看護師の声に、涼馬ははっと我に返る。(そうだ、自分は精液を放出するのを待たれているのだった。)

カーテンの向こうへ消えた看護婦がそれでも同じ診察室の隅で控えて待っていたのをすっかり忘れていた涼馬だった。

「あ、あの・・・。あ、や・・・。済みません。もう少し・・・・。」

「そうですか。何か別の種類の雑誌など、お持ちしましょうか?」

そう言われて涼馬は別の種類というのに、どんなものがあるのか頭の中に思い浮かべてしまっていた。

(あの、もうちょっと刺激的な・・・)そう言いかけて、慌ててその言葉は呑み込んだ涼馬だった。涼馬が思う、刺激的なというものを具体的に若い看護師に告げるのは幾ら何でも憚られたのだ。

「こんなのもありますけど・・・。」

そう言って看護師はカーテンの下から何冊か別の雑誌を差し出してきた。一冊は間違いなく海外から調達してきたものであろうと思われる金髪女性が黒人男性の屹立したものを局部に挿し込まれている画像が表紙になっている。勿論、その接合部まで一切のモザイク等の修正もなく、はっきりと写っているものだ。もう一冊は女性がとてもう若く幼そうに見えるもので、実際には化粧で誤魔化しているのだろうが、本当に見掛け通りの年齢であれば、犯罪性がありそうな幼女姦淫趣味者に向けたもののようだった。緊縛された喪服の熟女がメインのモチーフのような一冊もあった。

「あ、いや・・・。は、そうですか。」

つい手を出して受け取ってしまってから涼馬は後悔する。それで途端に射精出来てしまった時に、あとで看護師から(やっぱりね)などと得心されるのではと思うと、迂闊に頁を開いてみることも出来ない気がしてくるのだった。

涼馬はもう一度、左手で陰茎の根元を握りしめながら右手の先でカリの裏側をなぞってみる。勃起はし始めてはいるのだが、射精しそうなほどには硬直していない。出さねばならないという義務感が、涼馬の淫靡な気持を何故か萎えさせてしまうのだ。涼馬は妻のなな実が(今日は排卵日が近いのだから、何としても中に出してっ。)とせがまれる日に限ってなかなかその気になれなかった自分を思い返していた。生殖の為にセックスをする、その概念が涼馬にはどうしても受け入れられないのだった。

先程、秋本医師が時計を見ながら(あとは採精して終りに・・・)と呟いたのを思い返していた。涼馬も腕時計をチラッと眺める。12時を大分過ぎている。(もう既に昼休みに入っているのだろう。あの看護婦も早く終わらせて昼休みに入りたいのに違いない。)そう思うと帰って焦ってしまって勃起もままならないのだった。

「失礼しまあす。」

突然、看護婦がカーテンを開けずに持上げて顔を見せた。涼馬がさきほど手渡された新しい雑誌を傍らに伏せて置いたままなのをちらっと見る。

「こういう場所で急に出せと言われて、出せない方もいっぱいいらっしゃいます。まあ、ふつうすぐに出せないほうが普通なんです。」

目を上げると、微笑んでいるでもない、困った表情をしているでもない、真剣な眼差しの看護師の顔がすぐ傍にあった。

「ちょっと失礼しますね。」

そう言うと、採精室の入り口の境に付いているのとは別の、涼馬が横たわっている簡易ベッドの上を横断するような形で据えられている別のカーテンをさっと引く。どこかでそんな風景を見たような気がすると涼馬は思って、すぐにそれは妊産婦がお産を始める際に頭の方から下半身が見えないように隠すカーテンだったことを思い出した。

カーテンが引かれて涼馬自身が自分の下半身の方が見えなくなると、看護師は涼馬のすぐ横に立って頭をカーテンの中に潜り込ませる。看護師が前屈みになるので、それでなくても短い薄ピンク色のナース服が少しずり上がって、太腿の後ろ側がかなりきわどい所まで露わになる。

「あっ・・・。」

カーテンの向こう側で、看護師が自分の陰茎を優しく包み込むように握りしめたのを感じた。

「両手を身体の両脇にだらんと垂らして楽にしててくださいね。」

言われるままに両手を脇に移して下半身の方はされるがままになることにする。カーテンで見えないのだが、看護師が片方の手で陰茎の根元を支え、もう片側の手でペニスの背と裏側を挟むようにしてゆっくりと上下にしごいていくのが感触だけで判る。

「うっ・・・ぷ。」

涼馬は思わず生唾を呑み込んでいた。涼馬のペニスの根元を支えていた方の手の指が陰嚢のほうへも伸びてきて、鼠蹊部の裏側からこすりあげるように陰嚢を持ち上げようとする。もう片方の手の指先はカリの裏側部分をゆっくりと、しかし執拗に擦りあげている。

「ああっ・・・。」

看護師の手の中で、涼馬は自分のペニスが他人のモノであるかのように勝手に反り上がっていくのを感じていた。その直後、看護師の手がぎゅっとペニスの先を握りしめるようにして捩じると涼馬のそれは暴発していた。

「はい、採れました。もう少しだけじっとしていてくださいね。」

涼馬にはどのようにして看護師が容器に放出された粘液をこそげ採ったのか判らなかった。ただするがままにさせているだけで、得も知れぬ気持ちよさに酔いしれていた。

「検査結果は明後日には出ますので、明後日以降にまたいらして下さい。」

涼馬がその後、憶えているのは機械的に発された看護師のその言葉だけだった。

次へ 先頭へ