妄想小説

不妊治療外来

十四

優愛の夫、遠山権蔵がやってきたのはそれから数日後のことだった。

「お待たせしました。えーと、初診ですかあ?」

「遠山というのだが・・・。」

「遠山? あっ。」

名前を突然名乗られて、顔を上げた看護婦の恵美は見覚えのある顔に思わず声を上げた。

「失礼しました。優愛さまの旦那様ですね。あの、こちらに記入なさって15番でお待ちください。番号が呼ばれましたら第二診察室のほうへお願いします。」

「ああ、わかった。」

問診票だけ受け取ると、ベンチの奥のほうへ戻って行く。その姿をしっかり見届けてから受付の小窓をそっと閉めた恵美だった。後ろを振り返ると、もう一人居る看護婦に声を掛ける。

「芙美ちゃん、多分出番よ。」

「15番の遠山さま。遠山さま~。第二診察室へお入りくださ~い。」

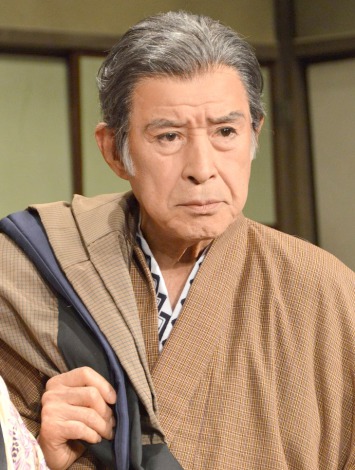

呼ばれて診察室に入った遠山は既に老人と言っても差し支え無さそうな風貌である。この日も昔ながらの和装でやってきている。

「ああ、遠山さんですね。さ、こちらへどうぞ。」

「うむ、失礼する。」

医師が薦めた回転スツールに腰を下ろした遠山権蔵は矍鑠とした老紳士という風情で、背筋を伸ばしたまま医師と対面する。

「えーっと、奥様は三日ほど前にいらっしゃっておられますね。」

「いかにも。その時は儂も付き添っておったからな。」

「その時は診察は受けられなかったわけですね。」

「必要とは思わなかったからな。妻から私も是非受けるようにと言われたもので。」

「ああ、不妊治療外来はお二人でお受けになるのが最善なのですよ。まあ、別々にでも構いませんが。」

「ふむ、そうか。ならば仕方あるまいな。」

「えーっと、これがご記入いただいた問診表ですな。結婚は・・・、二年目と。えーっと、初婚でいらっしゃいますか?」

「左様。妻もそう言ったのではないかな?」

「ああ、ご両人に質問させて頂くことになっておるのです。恐縮ですが。」

「わかった。」

「奥さまも初婚でしたよね、確か。えーっと、かなりお歳は離れていらっしゃるようですね。」

「それが、何か? 問題でも?」

「いえいえ、滅相もございません。で、不躾ですが奥様とはセックスは・・・、どの位の頻度で?」

「全く不躾な質問じゃな。しかし不妊外来なのだから仕方あるまい。妻のことは毎晩抱いておるが、そういう意味じゃなかろうな。」

「あ、はい。その・・・、つまり、性行為の・・・。」

「挿入しての行為という意味じゃな。まあ、月に4、5度といったところかな。」

「なるほど。で、射精のほうは・・・。毎回、ございますでしょうか?」

「随分立ち入ったことを訊くのだな。」

「いや、不妊外来ですので、一番重要な質問でございます。」

「なるほど、それも尤もじゃな。さすがに毎回という訳にはゆかぬ。」

「となりますと・・・?」

「射精まで行くのは月に一度程度かな。あ、それで妻にはそのう・・・、安全日では無い方の日の時は言うようにといってある。」

「安全日ではないほう・・・? はあ、なるほど。確率の高い日という意味ですね。」

「ま、そういう事だ。」

「それでもこの二年間、全く妊娠の兆候がないという事ですな。」

「だからここへ来ておるのだ。」

「ごもっともです。・・・・。ふむふむ。では今日は検査だけして頂きましょう。」

「検査というと?」

「採精です。あ、つまり精子の検査をする訳です。」

「ここで儂にこの場で出せと?」

「あ、いや、ここではなくて、専用の部屋がございます。いま看護師に案内させますので。」

「そうか。わかった。」

「おうい、芙美子く~ん。」

「こちらへどうぞ。お召し物などはこちらの籠へお入れください。」

簡易ベッドへ寝させる前に、下半身の衣服を取ることをさり気なく促す。普段見慣れない和服なので看護師の芙美子にもどんな下着を着けているのか想像がつかない。

「あっ。」

権蔵が帯を緩めて着物の前を肌蹴させた時に芙美子は権蔵が着けていた赤い褌をみて思わず声を挙げてしまった。

「どうした? 褌を見るのは初めてかい、お嬢さん。」

権蔵は事も無げに褌を露わにすると、背中側からそれを抜き取った。

「あ、あの・・・。これが採精カップです。終わりましたらそちらの戸棚に入れて下さい。雑誌とかがそちらにあります。必要でしたらビデオなどもいろいろありますので仰ってください。」

想いも掛けなかった褌姿に芙美子もたじたじだった。

「もし、どうしてもという場合には声をお掛けください。」

採精室のカーテンを閉めて下がろうとする芙美子は絶望的な気持でいっぱいだった。診察室の片隅で医師が問診しているのを聴き耳を立てて聞いていたからだ。

(月に数度の性行為で、射精にまで至るのは一回程度・・・。)

前回射精したのが何時なのかまでは聞いていないが、今日この場で出せるとしたら奇跡的な事だ。患者に応対した看護婦の恵美が(今日は出番よ)と芙美子に振向いて教えた際に、妙な笑みを浮かべたのはそういう意味だったかと今になって思い知る芙美子だった。

芙美子がそろそろではないかと思い始めた時、診察室の奥のほうでコホンという咳払いが聞こえた。採精室の方に間違いなかった。ゆっくりと立上るとわざと少し足音を立てるようにして採精室に近づいて行く。

「どうでしょうか、遠山さま。」

カーテンを開かずに布越しに芙美子は声を掛ける。

「ううむ。どうなのかな。皆さん、普通にこういう場所ですんなりと出せるものなのかな?」

「いえ、最初はなかなか難しいという患者さんも沢山いらっしゃいます。不慣れな雰囲気で急にと言われてもそう簡単ではないようです。そういう方もいっぱいいらっしゃいますので焦る必要はありません。」

「しかし出せんことには帰るに帰れんのじゃろ。」

その声は心細げではある。

「あの、ちょっと失礼します。」

芙美子は思い切ってカーテンを開くことにした。このままでは自分自身何時帰れるか判らないのだ。老人は下半身を剥き出しにしていた。そのものは大きくなってきてはいるものの、屹立というまでには至っていない。芙美子はさっと老人の上半身と下半身を隔てることの出来るもう一つのカーテンを引く。自分がカーテンの向こう側へ行くのではなく、身体は老人の上半身側に置いておいて、カーテンの中へ頭を潜らせる。老人にはお尻を突き出して前に屈みこむ格好になるので、短いナース服の裾から太腿が露わに見えるのも計算づくである。

「ちょっと失礼しますね。」

芙美子は両手を使って首を擡げている老人の元気の無いペニスを支え持つ。ピクンとその先が反応を示す。片方の手を輪にしてカリの部分に引っ掛けたまま、もう片方の手で幹の部分の包皮をゆっくりと上下にしごく。怒張が若干増してくる。しかし反り返るというほどにはならない。

芙美子は少し躊躇ったが、医師に最近指導された技を使ってみることにする。老人のそのモノは事前にタオルで拭ったり消毒したりはしていないのだが、そんな事をしているうちに萎えてしまいかねない。

(後で嗽して口を濯げばいいのだ)とそう思いきると目の前の肉棒を口に含んだ。生温かい感触は思いの外、気持ち悪くはなかった。芙美子の口の粘膜を敏感に感じ取ったらしいその肉棒は更に怒張を増してくる。

「ううっ・・・。」

カーテンの向こう側で老人が呻いているのが聞こえてくるが、声ほどには怒張は激しくない。芙美子は医師に指導された通り、思いっきり口を窄めて肉棒を吸い込むようにしながら舌で裏側を撫で上げる。更に怒張は増してくるがまだ射精までは往きそうもない。

「おい、君っ。」

突然カーテンの向こうから声がした。

「うぷっ。は、はい。何でしょうか?」

片手で涎が零れそうになるのを軽く拭ってからカーテンから頭を出す。

「君。そこの鞄をちょっと取ってくれないか。」

芙美子が見ると、ベッドの脇に老人が持ってきたものらしい鞄が置かれている。芙美子が手を伸ばしてバッグを掴むと老人の方へ手渡す。老人は手慣れた手付きで鞄を開くと奥のほうから一枚の紙のようなものを取り出す。一瞬だけその紙に写されていたものが芙美子の目に入った。

(あれは確か奥さんだわ。)

ちらっとだけ見えた紙の上に印刷されていたのは、間違いなくこの老人の若い妻のあられもない姿だった。上半身を縄でしっかり縛ら下られて下半身の着物はすっかり肌蹴て恥部が露わになっていた。

「続けてくれっ。」

老人がそう言うので再び芙美子はカーテンの向こう側に頭を潜らせる。

「ああ、優愛っ・・・。」

老人は写真を手にした途端に下半身が元気になり、さきほどまでより一回り陰茎が嵩を増す。その亀頭部分に芙美子がしゃぶりつくと明らかに反応して肉塊は反り返る。

チュバッ。

「ああっ・・・。」

慌てて芙美子は採精カップに手を伸ばす。ドク、ドクッと音がしたのではないかと思うほど、老人の屹立したモノの先端から白濁した液体が迸りでた。

「いや、お手数をお掛けした。」

あの部分を拭ったタオルを芙美子に返しながら老人は照れ臭そうにぼそっと言った。

「無事採取出来て、一安心しましたわ。」

芙美子も明るくそう言い返す。そう言いながらも目は老人の傍らに大事そうに置かれている一枚の写真に向いていた。

(お気に入りの一枚なのだろう。)

芙美子はいじましいような、羨ましいような微妙な気持のままカップを手に採精室を離れたのだった。

次へ 先頭へ