妄想小説

恥辱秘書

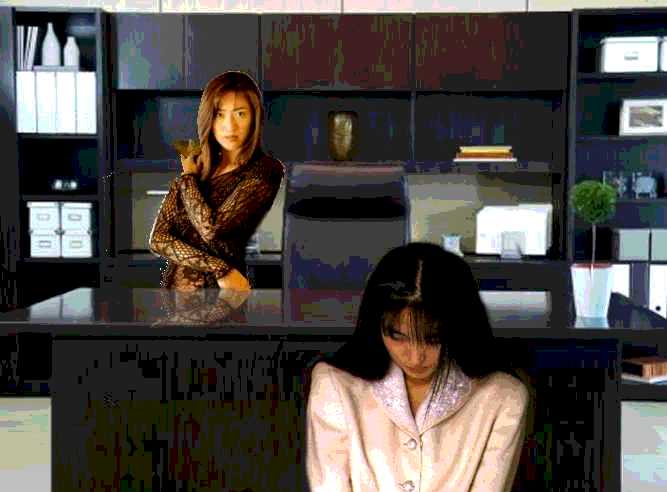

第十五章 地位の逆転

一

翌日から、美紀は裕美を操るように威圧的な態度に出始めた。これは芳賀からの指示でもあったのだが、裕美の弱みを握ってしまった美紀には言われなくても、本能的にそう動いてしまうのだった。

午前の落ち着いた時間になると、早速美紀は裕美を呼び出した。誰にも見られないようにと、美紀がいつも芳賀から指図を受ける時に使わされていた設計本館の屋上に呼び出したのだ。美紀は芳賀からここの鍵を預かるまでになっていた。

「裕美さん、貴方にちょっと言って置かなければならないことがあるわ。」美紀は親しげな雰囲気が出ない様、最早(裕ちゃん)という言い方をしなかった。

「何でしょうか、深堀さん。」

裕美のほうも、ついつい他人行儀に苗字で呼んでしまう。

「このあいだのN社の沢村さんに対する応対のことよ。分ってるでしょうけれど、貴方は長谷部専務の代理として遣わされたのよ。それが何、あの態度。」

「あの・・・、態度って・・・。」

美紀は、腕組みをしたままで裕美を睨みつけるように見下して言い放った。

「お客様を放っておいて、トイレに立ったりして。・・・だいたい、貴方はその為におしめまでしてたのでしょ。」

(ああっ、・・・)その事を言われることが、裕美には一番辛かった。美紀には、紙おむつを着けていたことを知られてしまっている。どうして、そんなことになったのかまでは知られていない筈だが、あの日は「情報屋」と名乗る男から命令された訳ではなく、どうしても尿意が止まらなくて、自分からあれを着けたのだった。まさか、それを美紀に見つかってしまうとは。

裕美には、あの時、我慢がしきれなくなって、掃除用具置き場の洗面台の上で放尿してしまったのを、美紀に見咎められてしまったことが悔やまれてならなかった。

「今も、おしめ、嵌めているの。」

侮蔑をこめた美紀の視線で睨むように見られるのは、屈辱を通り越して、隷従せねばならない様な気にさせてしまうのだ。

「答えなさい、裕美。」

「い、いいえ。」

裕美は恥ずかしさに顔を俯かせてやっと答えたが、目には涙が潤んできてしまう。裕美はあまりの恥ずかしさに、冷静に考えることが出来なくなっていた。どうして、美紀に責められなければならないのか、その理不尽さの意味を考えることを、自分があの時おむつをしていたということの事実に触れられることから逃れたいばかりに、頭の中から避けようとしているだけなのだということを理解出来ないでいたのだ。

「なら、スカートを捲って、見せてご覧なさい。」

「そ、そんな・・・。」

しかし、(見せろ)と言われれば、そういう美紀の命令には服従しなくてはならないかのように感じてしまうのだった。

次へ 先頭へ