妄想小説

地に堕ちた女帝王

二十一

「まだおめえ、そんなことを言ってんのか。臆病で、気がちいせえんだな。」

日下は横井の執務室に相談に来ていたのだ。

前の晩、恐怖の悪夢にうなされて、大人になって初めてお洩らしまでしてしまった自分に愕然とし、居てもたってもいられなかったのだ。

「ま、まさか、私だけ見捨てて、逃げたりしないですよね。」

「何怯えてんだ。何で俺様が逃げなきゃなんないんだよ。いいか、脅してんのはこっちなんだぜ。ああいう気性の強いやつは、うんと懲らしめてこっちにもう頭があがんないように調教してやんなきゃ駄目なんだ。犬っころと一緒なんだ。こっちが隙をみせたり、弱みをみせたりしたら、すぐにつけあがって言うことを聞かなくなっちまうんだ。もう一度こっぴどく赤っ恥を掻かせて、もう逆らう気がこれっぽっちもなくなるようにしてやろうじゃねえか、よっ。」

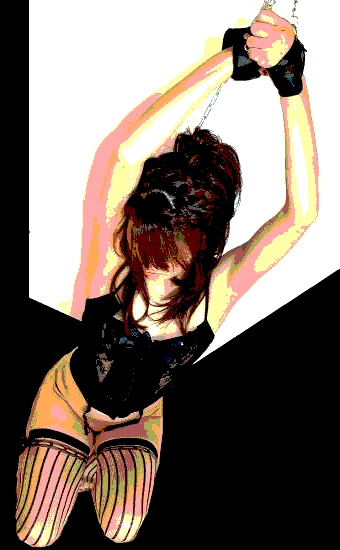

再び横井の執務室へ呼び出された紗姫は、部屋に入って内鍵を掛けるなり、目隠しをするよう強要された。横井は紗姫の反撃を相当怖れているようだった。反抗出来ないよう弱みを握っているとは言え、油断のならない相手であることを横井は嫌というほど思い知らされているのだ。だからたった二人きりで会う時には、必ず紗姫の手足の自由を奪うのだった。

紗姫が目隠しをすると、横井が近寄ってくる気配が感じられた。いきなり手に何か冷たいものを渡される。紗姫はすぐにそれが手錠であることを悟った。

「今日は前手錠で掛けるんだ。」

横井の冷たい命令が飛ぶ。逆らうことは出来なかった。言われるがまま、手探りで手錠を手首に回す。ガチャリという冷たい響きが、これから受けるであろう辱めの予感を紗姫の脳裏によぎらせる。両方の手首に手錠を嵌めてしまうと、その真ん中の鎖がぐいと引かれた。見えなくされている紗姫には横井が何をしようとしているのか分からない。不安だけが募っていく。

突然、手錠がぐいと上方向に引かれた。そのまま万歳の格好で両手を挙げざるを得ない。紗姫は部屋へ入った時、執務室の真ん中にあるシャンデリアの脇から何かが垂れているのに気づいていた。それが何なのか確かめようと目を凝らす前にすぐに目隠しが渡されたのだった。紗姫はシャンデリアを吊っている天井のフックからロープが下ろされていたのだと想像する。そのロープで吊られるのだ。ロープがぐいぐい曳かれ最早紗姫は爪先立ちでぶらさがらずを得ない。そんな紗姫のすぐ横で何かが床を擦るガタゴトという音が聞えた。

「お前の両脇に椅子がある。その上へ乗るんだ。」

再び横井の命令が飛んできた。

視界を奪われ、両手の自由も奪われたままで、紗姫には脚を伸ばして探ることしか出来ない。それも爪先立ちでやっと立っているので、幾らでも自由になる訳でもない。紗姫は手錠を吊上げているロープを両手で掴んで身体を浮かせ、片脚を伸ばして自分の真横の宙を探った。コツンという感触があった。椅子というのは、パイプ椅子に違いなかった。それほど安定感がある訳ではない。足を替えて反対側を探ると反対側にも何時の間にかパイプ椅子が置かれている。二つは真ん中に吊られた紗姫の両脇に1mほど離されて紗姫に向かい合うように置かれているようだった。そのふたつの椅子に脚を開いて乗れという命令だった。逆らうことはやはり出来ない。

紗姫は足先で椅子を探りながら、片脚を上げる。短く詰めさせられたスカートの裾が開いてショーツが覗いてしまっているに違いなかった。いつまでもそれを覗かれていたくなくて、紗姫は意を決して一気に椅子の上へあがり、もう一方の足も離れたパイプ椅子の上へ着地させる。50cmほどの高さなのだろうが、何も見えないだけに怖い。

椅子の上へあがったことで、天井から吊っていたロープには弛みが出来たが、すぐにそれが再び曳かれ、紗姫はまた両手を頭の上に挙げていなければならない格好にさせられる。脚を開いて、人の字に吊られたその姿勢は、蹴りによる反撃を封じていた。しかも横井が少し身を屈めるだけで、スカートの中は丸見えの筈だ。目が見えないまま不安定なパイプ椅子の上に立っているということは、下手に身を捩れば、転げ落ちることを意味している。何をされてもじっと堪えているしかないのだ。無防備な股間をまさぐられたら、我慢していられるか自信がなかった。

その思いを見透かされたかのように、紗姫の股間を蔽うショーツのクロッチ部分に横井の手の甲らしきものが押し当てられた。

「うっ・・・。」

既に横井からは、ストッキングを着用しないことを言い渡されていた。極端なまでに短いスカートの下はショーツのみの生脚なのだ。そのたった一枚の布を隔てて、横井は指の甲で無防備な股間をまさぐってきた。力を篭めず、焦らすようにゆっくりと擦り上げてくるのが、乱暴にされるより却って辛かった。感じてきて、濡れてきてしまわないか不安になる。横井のような輩の前で身体を反応させてしまうのは、何としても避けたかった。一生懸命になって、何か別のことを考えようとするが、焦ればあせるほど、意識が脚の付根の一点に集中してしまうのだった。

(犯すならいっそのこと一気にやって。)

そう声に出して言いたいのを唇を噛んで呑み込んだ紗姫だった。思わず生唾を呑みこむ。

「どうした。気持ちがいいのか。そんな格好にさせられて、股をまさぐられるのがそんなにいいか。パンツが湿ってきたようだぜ。」

(ま、まさか・・・。)

そう思いたいが、自信がなかった。何も抵抗出来ずにまさぐられ、濡れてしまうのは惨めで紗姫のプライドから許せることではなかった。

横井の指から逃れようと身を捩ろうとしてバランスを失いかける。内腿がピンと張って攣りそうになる。

「く、くそっ・・・。アンタなんかに・・・。」

しかし、それ以上言葉が続かなかった。

「くっくっくっ・・・。それじゃあ、そろそろお遊びはお終いにして、本題に入ろうか。」

横井の意味不明の言葉に紗姫は更に不安になる。

横井の手がいきなり乱暴になって、紗姫のスカートの中の尻の部分に差し入れられると、一気にショーツを引き降ろしにかかった。

「あっ・・。」

紗姫には何の抵抗も出来ない。脚を広げている為に、ショーツは腿の中間の部分までしか降ろすことが出来ない。それに気づくと、横井はパイプ椅子に乗っかっている紗姫の足首を捉え、無理やり上へ押し上げる。紗姫は椅子から転げ落ちてしまわないように咄嗟に手錠を吊っているロープを掴んで身体を支えるのが精一杯だった。横井は紗姫に脚をすぼませるようにすると、ショーツを足首から一気に引き抜いた。再び横井が紗姫の脚をパイプ椅子の上に戻すと、紗姫のショーツは頼りなげな布切れと化して、もう片方の踝に引っ掛かってぶら下がった。

今度は横井は両手を使って紗姫のスカートをたくし上げにかかった。短いスカートはいとも簡単に捲りあげられ、すべてを剥ぎ取られた下半身を露わにされてしまう。視界を奪われている紗姫にも横井に無毛の股間を曝け出してしまっていることが自覚できる。

(いよいよ犯されるのね・・・。)

覚悟を決めた紗姫だったが、その後に来たのは意外な感触だった。何やらジャラジャラという音がしたと思ったら、いきなりたくし上げられたスカートの下の腰の周りに何やら冷たい感触のものが巻きつけられた。金属ではなさそうだが、ごわごわした硬いその感触は布製のものでも無さそうだ。パチンという音と共に、それがしっかり固定されると、紗姫はそれが革製のベルトのようなものだと気づいた。そのベルトには何かがぶら下がっているようで揺れてジャラジャラ音を立てている様子だった。そのぶら下がっているものは紗姫の臍の下辺りから真っ直ぐ下にぶらさがっているようだった。そのぶら下がった物が紗姫の股の下を通されて、お尻の上の背中のところでベルトの後ろの部分に繋がれて初めて、紗姫は褌のようなものを身に着けさせられたのだと知った。背中で何かキリキリと音がすると思ったら、その褌のようなものが締まってきた。長さの調整機構が付いているようだった。最後にパチンという音がしたのを、紗姫は鍵を掛けられたのだと悟った。

「ふっふっふっ。いい格好だな。奴隷にはお似合いだ。」

締め上げられた股下の部分の内側には何かの突起が付いているらしく、それが無毛の陰唇を刺激するのだった。

「いったい、何をしたの。」

不安を隠せない紗姫は、傍に居る筈の横井に向って言葉を発したのだが、その返事は返ってこなかった。

紗姫は横井に無理やり身に着けさせられた物の正体をしっかり見たくて、日下たちが居る資材部別館の一階にある女子更衣室に入って全裸になっていた。昼間のその時間なら女性と言えども入って来る者はまず居ない筈だった。それでも心配なので扉には内鍵を掛けた。この更衣室は以前使っていた時代があるので、全身が映る姿見があることも知っていたのだ。鏡に映ったその姿は異様だった。T字帯とでも言うのだろうか。腰骨の上にしっかり巻かれた帯はぴっちり締まっていて、脱げないようになっている。股を通している帯も下腹部の部分は分厚く、頑丈そうだ。細い鎖のようなものが両端に縫い付けられているのはカッターなどで切り裂くことを出来なくする為であるらしかった。姿見に背中を向けて振り向いて見る。下腹部の分厚い革帯は股間を蔽う部分まで伸びていて、そこから先は太めの鎖になっていて、尻を割っている。最後にベルトに繋がっている部分には頑丈そうな金具で留められていて、鍵穴らしきものが見える。横に付いているように見えるダイヤル状のものがラッチが付いた調整機構らしく、締め上げると元には戻らないようになっている。それは身に着けさせられているというよりは、嵌められてしまったというのがぴったりするようなものだった。その様はまさしく奴隷のようだった。

股帯の内側に何か突起が付けられているらしく、それがさっきからずっと陰唇を疼かせている。そのせいで、常に股間が気になって仕方がない。それに股下を潜っている帯は下腹部よりは狭くなっているものの、普通のショーツのクロッチの幅よりは広く、どうしても股を開き勝手にさせてしまうのだ。座った時に両腿をぴったり揃えておくのは難しそうだった。

横井はその醜いT字帯を嵌めてしまうと、漸く天井から降りているロープを緩めて紗姫を椅子の上から降ろさせた。手錠の鍵を外す前に、両手首を別の紐できっちり縛るのを忘れない。ガチャリという音で執務室の扉が開けられたのだと気づく間もなく、背中を蹴られるようにして、部屋の外へ突き出された。目隠しはされたままだったので、前につんのめって転ばないようにするのがやっとだった。背後でガチャリと音がしたのは横井が内鍵をロックしたのだと分かった。前縛りだったので、素早く目隠しを外すと誰か来る前にと小走りで女子トイレに向った紗姫だった。

トイレの個室できつく結ばれた前縛りの紐を歯で何とか解くと、スカートの下に着けさせられたものも確かめずに、まっしぐらに資材部別館の女子更衣室を目指したのだった。

とにかく簡単に外せそうなものではないことが分かると、何時までもそこに居る訳には行かないので、服を着て外に出ることにした。ショーツは奪われてしまっていたのでミニに詰めてあるスカートは何とも心許ないものだったが、どうすることも出来ない。制服を纏ってから、姿見の前でポーズを取る。どうしても股が開き気味になってしまうのだが、何気なく装っていれば、スカートの下を気取られる心配は無さそうだった。少し歩いてみて様子を確認する。脚を前に出そうとすると膝がどうしても外側に踏み出てしまう。それもモデル歩きを装えば何とか誤魔化せそうだった。最後にしゃがんでみる。怖れていた通り、股間の帯が邪魔になって、どうしても脚をぴっちり合わせることが出来なかった。

その日、紗姫は極力、自分の席に深く腰を掛けて過ごした。超ミニを穿いた脚は机の下で股を開いてしまうので、机の中に深く脚を突っ込んで隠すしかなかったのだ。周りには伝票整理に忙しい振りをして、極力誰からも声を掛けられないようにした。しかし、何時までもそんな風にしている訳にはゆかないことは充分判っていた。だからといって、この事態をどう打開したらいいのか、何の知恵も浮かばなかった。

何とかしなければと焦り始めたのは、夕方になって次第に尿意を催してきた頃だった。席に着いたままで、紗姫はトイレの個室に入る自分を想像してみる。しかしどうやって放尿したらいいのかで途方に呉れてしまう。股間を蔽う革の帯は横に広く、しかもぴっちり締め上げられているので、横にずらすのはどうやっても無理だと判っていた。帯を当てたまま洩らせば、下半身中を濡らしてしまうだろうことは容易に想像出来た。しかも濡れた革の帯を、その後も着けたままで居なくてはならないのだ。この時になって漸く、紗姫は横井の悪意を理解したのだった。

こうなると、何がなんでも横井に詫びを入れて、外して貰うしかないと悟った。土下座でも何でもするつもりで紗姫は横井の執務室のある事務本館へ向った。

意を決して、そっと横井の部屋をノックした紗姫は、後ろを通りがかった女子社員に声を掛けられた。

「あの、横井さんでしたら、出掛けられましたよ。多分、今日はお戻りにならないだろうって仰ってましたけど。」

そう声を掛けたのは、知り合いではないが、顔は見たことのある資材課の庶務だった。紗姫は顔が引き攣りそうになった。背後の女子社員に気づかれないように振り向いて背中でドアノブを廻してみたが、鍵が掛かっているようでピクリともしなかった。開いていたとしても、横井が鍵を残しておいてくれるとも思えなかった。

呆然としながらも、紗姫は何とかしなくてはと考え始める。

(そうだ。日下なら何か知っているかも知れない。)

そう思った紗姫はもう資材部別館へ向って歩き始めていた。脚ががに股になってしまうのももう構っては居られなかった。歩きながら、携帯PHSで日下の居る資材課の番号を掛けていた。

「はい、資材課です。」

その声は聞き覚えのあるものだった。

「あ、あんた、日下でしょ。・・・。あんた、横井がどこに居るか知ってるわよね。」

「た、横井さんですかあ。さあ、何処かなあ。」

「あ、あんた。知ってる筈よ。隠さないで。すぐに逢わなくちゃならないの。」

「横井さんが何処に居るかは知らないけど、預っているものならあるよ。」

(預かっている物?・・・。鍵だわ。)

「ねえ、ちょっとアンタ。それ持ってすぐ来て。資材部別館の一階のトイレで落ち合いましょ。・・・。そうだわ。女子トイレって訳にはゆかないわね。いいわ、男子トイレで。一番奥の個室に入って待ってて。」

その場所を思いついたのは、嘗てそこで便座に括りつけられていたことが記憶に蘇えったからだった。思い出したくない記憶ではあったが、自然に紗姫の頭に浮かんできたのだった。日下に助けを請うということが自然に負い目に感じられたのかもしれない。横井の居た事務本館から向うのでは、当然、同じ資材部別館に居る日下のほうが先に着く筈だ。もし他の誰かが使っているなどの事態があれば、外で待っていてくれる筈と思った。それを日下に女子トイレに入って待って貰って反対の事態になった際には収拾がつかなくなる可能性もあった。

資材部別館の一階に着く。しいんとして人の気配のないことを確かめてから、そっと男子トイレのドアを押す。少し開いて中には人影がないのを見取ってから中へ滑り込む。一番奥の個室の戸を軽くコンコンと叩く。すうっと扉は中に吸い込まれるようにして開くと日下の姿が見えた。

誰かが来てしまう前にと、紗姫もすっと中へ入り込む。

「預っていたものを出して。」

もうかなりの限界に近づいていた紗姫は脚を軽く折り曲げ、下腹部を押さえるようにしながら必死の形相で日下に囁く。

「これですね。」

日下が背中に隠し持っていたものを出す。しかしそれが紗姫にとって意外なものだった。小さな鍵をポケットから取り出すものと思っていたのだが、日下が持ち出したのは、小さな茶色の紙袋だった。それを引っ手繰るように受け取ると、さっと中身を検める。何か白い小さな包みのようなものが入っていた。紗姫は日下に背を向けるようにして、紙袋の中に手を突っ込んだ紗姫だった。

「何よ、これは・・・。」

期待していたものとは違う袋の中身は、なんと大人用の紙おむつだったのだ。しかし、最早引き返したりする余裕は残されていなかった。そんな事態になるとは思いもしなかった紗姫は自分の迂闊さを呪いたかった。

「出てって・・・。ここから、すぐに。私を一人にして。」

当然のことのように言い放った紗姫だったが、日下の反応は鈍かった。じっと紗姫の目を見詰めて動こうとしない。

「何なの。どう言うこと・・・。」

紗姫の剣幕ににやりともせず、表情を変えずに日下が言い放った。

「横井さんに最後まで見届けるようにと言われているんです。それに、そんなに大きな声、出さないほうがいいんじゃないですか。騒ぎになると、困ると思いますよ。」

紗姫は一瞬、唖然とする。しかし次の瞬間、迫り来る尿意が躊躇している暇はないことを思い知る。

「見ないで。」

そう言っただけで、紗姫は屈辱の思いを噛み締めながら、日下に背を向けてスカートを捲った。紙おむつのパックを震えながら開くと当て方を確かめながら留めテープの位置を確認する。少し腰を下ろして脚を広げ、お尻から開いた紙おむつのパックを股間にあてがう。片方ずつ腰のところでテープを留め終えると、もう洩れそうになる。

「そのまま立ってしたら、横から洩れますよ。便器の上に上がって腰を落として股の位置を一番低くするんです。横井さんがそう言ってました。」

紗姫も言われていることが尤もなように思えた。立って洩らしたら、いかにも横漏れしそうだった。しかし、それは日下の前で、我慢のならない屈辱的な格好をすることを意味していた。紗姫には考えている余裕は最早残っていなかった。

「どいて。」

個室の狭い壁に背を押し付けるようにして立っている日下を押しやると、紗姫は素早く便座の蓋を上げ、ハイヒールのパンプスを脱いで日下のほうに向いて便座の上にあがるとそのまましゃがみこんだ。さすがに恥ずかしくて顔は上げられなかった。俯いたままで、出そうか迷っていたが、やがて紗姫の意思ではどうにも出来なくなった。

「あ、今出しましたね。ああ、出続けているんですね。」

日下が紗姫の顔を覗き込むように、腰を屈めて顔を近づけてきた。はじめはちょろっと洩らしたゆばりも、次第に勢いを増して奔流のようになってくる。紗姫はおむつから溢れ出るのではないかと不安にかられながらもじっとその姿勢を維持するしかなかった。股間の割れ目の真正面に当てられている革製の帯にぶち当たったゆばりはそのまま滴となって股間の鼠頸部に向って流れてゆく。そこでおむつの吸収体に吸い込まれてゆくようだが、お尻の穴の付近がむず痒い。陰唇に当てられている革部分が濡れてゆくので不快な感触が募ってゆく。

「ああっ・・・。」

紗姫は泣きたい気分になりながら、小さくため息を洩らしたのだった。

涙を見せるのが嫌で、すぐに便器から飛び降りると、日下を置いて振り向かずに個室を出た紗姫だった。男子トイレを出たところで誰かに鉢合わせするのではないかという心配は動転した紗姫の脳裏からはすっかり消えうせてしまっていた。

しかしドアを引いた紗姫の真正面には、今にもトイレに入ろうとする男性社員二人が立っていたのだった。一瞬、声を失った紗姫だった。その背後から日下の声がした。

「あ、どうも有難うございました。おかげで詰まりが直ったようです。男子トイレなのにわざわざ直しに来て頂いてすいませんでした。総務の男子の方が出払っていて誰も居ないと言われた時はどうしようかと思ったんですが、おかげで助かりました。」

紗姫の前の二人は、段々状況が飲み込めてきたような顔に変わっていった。そんな二人に、紗姫の背を押しながら日下は声を掛ける。

「あ、もう使えますよ。このトイレ。今、直りましたから。」

そう言って、新たにトイレにやってきた二人の男に笑いながら話し掛ける日下を置いて、紗姫は資材部別館の外へ走り出していた。

すっかり意気消沈して、首をうなだれたまま自分の事務所のある工場建屋へ戻ろうとしていた紗姫だったが、途中で微かにではあるが、自分の身体からアンモニア臭が漂うのに気づいてしまった。小水は嵌めさせられた紙おむつの吸収体が吸い取ってくれてはいたが、したたかに濡らしてしまった革の貞操帯はじっとり濡れたままで、そこから臭ってくるようだった。このまま事務所に戻って、自分の席に座っていても誰かに異臭を感ずかれてしまう怖れがあった。

(そうだ。この外せない貞操帯を温水洗浄トイレで洗ってしまおう。)

紗姫はひと気の少ない、役員室のある事務本館最上階の女子トイレへ向うことにした。そのフロアなら詰めている女性は秘書が一人か、せいぜい二人しか居ない。女子トイレが無人になっている可能性は高い筈と考えたのだ。

エレベータをわざと使わず、階段を昇って役員フロアへやってきた紗姫はエレベータホール真正面のガラス張りの秘書室をこっそり覗き込む。留守番の秘書が一人だけ席に着いている。下を向いている隙に、さっとホール前の廊下を横切って、女子トイレに向う。

女子トイレは案の定、空っぽだった。さっと個室に入るとしっかりロックを掛け、スカートを抜き取る。少し重くなった紙おむつをそっと外すと丸めて汚物入れに落とす。そして、腰に貞操帯を嵌めたままで便座に腰を下ろす。普段より大きめに股を開き爪先を立てて膝頭の位置を高くして、股をなるべく深く便器の奥へ落とし込むようにする。そうして、便器の右隣にある洗浄器のおしりボタンを押す。

一瞬、沈黙が流れた後、チュルチュル音を立てて噴水が貞操帯の革の部分とそこから背中に繋がる鎖部分を直撃する。紗姫は腰をゆっくり廻して、温水が貞操帯下部に均等に当たるようにする。噴水を股帯の内側に当てることは所詮叶わないが、多少は内側にも沁み込んでゆく。それで我慢するしかなかった。股間をしたたかに濡らしたところで噴水を停める。尻たぶから腿の付根までびっしょりになっていた。それをペーパーで丁寧に拭う。小水の残り香は多少は取れたようだった。貞操帯の内側は余計にじめじめしてしまったが、洩らしたままでいるよりはましだった。

(最初からこうして洩らすんだった。そしたら日下みたいな男の前に無様な姿を晒すこともなかったのに・・・。)

悔やみきれない紗姫だったが、あの時はパニックで落ち着いて考えることも出来なかったのだった。

女子トイレを出る際に、汚物入れの中に使用済みの紙おむつを残していくことが躊躇われたが、下手なところへ持ち出すほうが誰かに見つかる危険性は高いと思われた。使用頻度の少ない役員フロアの女子トイレであれば、使われないまま清掃婦が片付けにくる可能性も高いだろうと思ったのだ。

最上階である役員フロアから階段を使って忍び足で降りてゆく紗姫は、横井の部屋のある2階を通り過ぎる際に、踊り場からこっそりフロアの廊下を覗ってみた。虫の報せだったかもしれない。腰を屈めて様子を覗う紗姫の視線に横井の姿が横切ったのだ。

(あれ、居るんじゃないの。)

バタンという音がしたのは、横井が自分の執務室に入ったのに違いなかった。

次へ 先頭へ