派遣通訳女子 屈辱の試練

六

その日、一日中、美姫子は大熊からも、戸川からも一言も声を掛けられることもない儘で過ごすことになった。しかし、どうしても二人が自分が晒してしまった醜態の姿を目に浮かべながら、軽蔑の眼差しで自分を見ているのではと思えてしかたなかった。何も知らない美姫子は、大熊が部長に命じられて睡眠薬を仕込んだことを、戸川の方は、眠らされているのをいいことに、下着を脱がしてしまったことを、いつ責められるのではないかとびくびくしていたことなど、思いもつかないでいたのだった。

午後になって磯貝から言いつかって、別の建屋である事務本館にある総務部へ書類を取りに行って、事務所に帰ってきた美姫子は、何か事務所内にぴりついた空気が流れているのを感じた。ふと気づくと沢海の席に彼女が居ない。すぐ前の席の石上にそっと訊ねてみる。

「沢海さん、居ないけど何かあった?」

石上はちょっと不味い事になったというような顔をして美姫子を事務所の外に引っ張っていく。

「沢海さん、多分今は給湯室で泣いているんだと思う。」

「えっ、何があったの?」

「それが、どうも沢海さんが言うには、鬼木部長にお尻を触られたっていうの。部長のほうは、お前みたいなブスのお尻を触る訳がないって言ってるらしい。それで触った、触ってないで言い合いになったみたい。」

美姫子は就職面接の時に自分が鬼木から受けた仕打ちのことを思い出し、いかにもありそうな事だと思った。

「わたし、様子を観に行って来る。」

そう言い残して美姫子は給湯室に向かった。

「沢海さん・・・。大丈夫?」

美姫子の声に沢海が顔を上げる。泣き腫らした眼はすっかり化粧が落ちている。

「私、絶対に許さないわ。派遣元の上司に行って訴えてやるっ。」

「沢海さん、落ち着いて。今日は早退してもう帰ったほうがいいわ。ね、そうしなさいよ。後の仕事はわたしと石上さんでカバーしとくから。」

「ありがとうそうするわ。」

鼻声をぐすぐすいわせながら沢海は給湯室を出ていった。しかしそれが美姫子が沢海を見た最後になったのだ。

次の日、美姫子は朝一番で事務所入りしようと早く出社した。しかし、その美姫子を待っていたのは部長の鬼木だった。

「あ・・・・。お、おはようございます、鬼木部長。」

「ああ、お前か。」

「あの・・・、昨日、沢海さんが・・・。」

「ああ、あいつならもう来ないよ。首にしたんだ、昨日。」

「え、・・・。」

「採用面接の時に、スペイン語が結構出来るっていうから採ったのに、実際やらせてみたらまるで駄目じゃないか。それでこんなんじゃ使えないって派遣元に突っ返して代りを当たらせてるんだ。」

美姫子も沢海がさほどスペイン語が得意でないことは薄々気づいてはいた。しかしまさか語学能力の事で首になったとは思ってもみなかった事だった。

「おい、ちょっと今度新しく出来る研修所長室へ幾つか運ぶものがあるんで手伝ってくんないか。」

「はい、承知しました。どれでしょうか。」

美姫子たちが務める事務所のある建屋は、それまで入っていた部署が他県の工場へ移った為、空き部屋が多く、それを新たに研修所として立ち上げる為に内装工事中だった。

鬼木に示された書類や事務用品などが入った段ボールを持つと、鬼木について最上階の四階まで階段をあがっていく。

新しく所長室になる部屋はがっしりとした高級そうな扉のついた部屋だった。内装工事はこの部屋に関してはほぼ出来上がっている様子だったが、調度品等はまだ搬入されきっていないようで、真新しいいかにも所長が使うといった感じのデスクとアームチェアだけが部屋のほぼ真ん中付近に置かれていた。

「えーっと、何処へ置きましょうか、この段ボール箱・・・。」

先に部屋に入って美姫子の為に扉を開けて待っていた鬼木は、段ボールを抱えた美姫子が部屋に入るとゆっくり扉を閉めたのだが、中から鍵を掛けたことには美姫子は気づかなかった。

「ふうむ、そうだな。取りあえずそっちの隅に置いておいて貰おうか。」

そう言いながら真新しいデスクの後ろのアームチェアに腰をおろした鬼木だった。美姫子が何も置かれていない部屋の隅の床の上に段ボール箱を降ろす。その日はちょっと短めの黒のタイトスカートにピンヒールの靴を合わせていた。美姫子が脚を真っ直ぐ伸ばしたまま腰を屈めるのでスカートの裾がずり上がり気味になる。その尻のあたりに鬼木の視線を痛い様に感じる。

「そいつを置いたら、ちょっとこっちへ来い。」

ぞんざいな威圧感のある物の言い様だった。美姫子は表情を硬くしないように注意しながら鬼木の座っているデスクに近づいていく。

「お前に採用面接の日に言ったことを憶えているか?」

「は、はいっ。会社に対する忠誠心です。上司の命令に忠実に従うことでした。」

「そうか。お前は馬鹿じゃなさそうだ。そしたらこことここに、手の平を付けるんだ。俺がいいというまで離すんじゃないぞ。」

鬼木は何も置かれていないデスクの上の30cmほど離れた二つの地点を指さした。

「こ、こうですか。」

美姫子は言われた通りに従う。

「そうだ。そしたら今度は目を閉じろ。いいと言うまで目を開けるんじゃないぞ。」

「わ、わかりました・・・。」

美姫子は少し前屈みの姿勢でデスクに突いた両手に体重を掛ける。すると、何故か金縛りにあったように身動きすることが出来なくなる。

「お前、採用面接の日に国籍の事を訊いたな。もし嘘があったら、重大な会社への違背行為になることを判っているだろうな。」

美姫子は心臓が止まりそうになる。

(ま、まさか・・・。ばれたのでは。)

美姫子は昨晩、歓迎会に出る際にバッグに入れて常時持っていたパスポートを自分の席の鍵のかかる抽斗にしまったのだった。それは宴席で何かのはずみで観られてしまうことを怖れたからだった。

(そんな筈は・・・。だって、きちんと鍵を掛けておいたのだから。)

美姫子は気配で鬼木が椅子からゆっくり立上ったのを感じとっていた。そしてゆっくり美姫子の背後に廻ったようだった。

「脚を少し開くんだ。」

命じられたとおりにするしかなかった。ただ、そんな事より、鬼木が何故突然、国籍の事など持出したのかで頭の中はいっぱいだった。

スカートが後ろから少し捲られたように感じられる。美姫子は緊張でゴクンと生唾を呑み込む。その直後にスカートの中の脚の付け根辺りに違和感をおぼえた。折り曲げた指の甲を鼠蹊部に押し当てられているようだった。

「くっ・・・。」

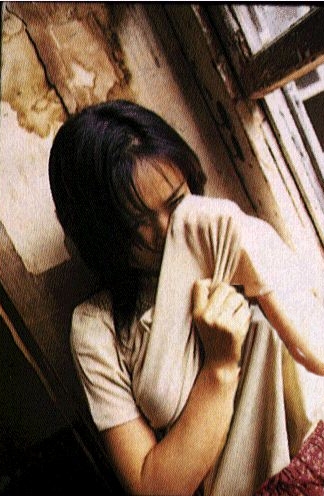

美姫子は自分がされている仕打ちを頭で思い描きながらも、身動きすることが出来ずただ唇を噛みしめるようにしてじっと堪えていた。

暫くその状態が続いたと思ったら、スカートの中に差し込まれているらしい手の平が返されたようで今度は指の腹で触られているように感じられる。しかも一本だった指が二本に増えているのだった。その二本の指が鼠蹊部でゆっくり前後に動かされる。

「うっ・・・。」

思わず声を挙げそうになるのを必死で堪えた。

女性の身体で一番敏感な部分だ。そこに当てられた指がゆっくりとだが、菊座と陰唇の下部の間を行き来していた。自分の身体の中心がどんどん熱くなってゆくような気がした。指と身体の中心とを隔てているのは一枚の薄いストッキングの生地と頼りないクロッチ部分しかない。

(このままではあそこが濡れてしまう・・・。)

突然、美姫子は自分が感じてしまって、それを気づかれてしまうのではないかという不安にかられた。

美姫子の股間から指の感触が消えるまでどれだけ長い時間が経過したのかもう自分では判らなくなっていた頃、すっと感触がなくなった。

カチリという金属音が聞こえた。

「もう目を開けて、手を離していいぞ。」

思ったより遠くから鬼木の声が聞こえて、振向くと鬼木が所長室の扉を開けて脇に立っていたのだった。

「し、失礼します・・・。」

美姫子は顔を伏せて鬼木の顔を観ないようにしながら部屋を走り出たのだった。急いで階下の女子トイレの個室に駆け込む。便座に腰を下ろして、そおっと下穿きをストッキングごと下げる。下穿きの中心部には細長い楕円形の沁みが出来ているのが判った。

自分の席に戻った美姫子は、自分が居ない間に出社してきたらしい同僚の石上智子が何か言いたそうにしているのに気づいた。

「どうかした、石上さん?」

「沢海さんだけど、解雇になったんですって。」

朝方、部長の鬼木から聞かされた話だったが、美姫子は初めて聞いてびっくりした振りをする。

「まさか・・・。」

「そう、多分昨日のあの件だと思うわ。会社では語学能力が充分でないからと言ってるみたいだけど、私は違うと思うの。」

石上は解雇された沢海と同じ会社から派遣されているのだと聞いていた。それで派遣元の人から聞いたのだろう。

「私はもうじき辞めるからいいけど、貴方は気を付けたほうがいいわよ。」

「えっ、辞める?」

「ええ。私、実は妊娠してるの。派遣の身分じゃ産休とか育休って訳にはいかないから暫くは夫に養って貰うしかないわね。まあ、仕事出来るぎりぎりまでは勤めるつもりだけど。」

「そうだったの。それはおめでとう。石上さんは結婚してるんだったわね。いいわね、養ってくれる人がいて。」

「頼り甲斐はないけどね。でも、貴方はやっぱり気を付けたほうがいいわ。」

「えっ、どうして?」

「だって、あの部長に目をつけられてるでしょ。危ないわよ、あの部長。もしかして貴方、いつもミニスカートなのは部長に命じられているからじゃないわよね。」

「えっ・・・。」

思わず絶句してしまった美姫子だった。

(まさか、見透かされていたとは)

「そ、そんな訳じゃないけど。ただミニが好きなだけよ。」

「ふうん。ならいいけど・・・。」

石上は話を打ち切って立上った。

「じゃ、私。この書類届けにいかなくちゃならないから。」

「あ、ごめんなさいね。長話しちゃって。またあとで。」

事務室を出て行く石上を見送った美姫子は、鍵を掛けてある抽斗を引っ張ってみる。

(ちゃんと鍵は掛かっているわね。)

バッグから鍵を取り出すと、抽斗の鍵を開けて中をあらためる。

(ちゃんと入ってる。大丈夫だった。)

再び鍵をしっかり掛け直した美姫子だった。

次へ 先頭へ