妄想小説

覗き妻が受ける罰

第三章

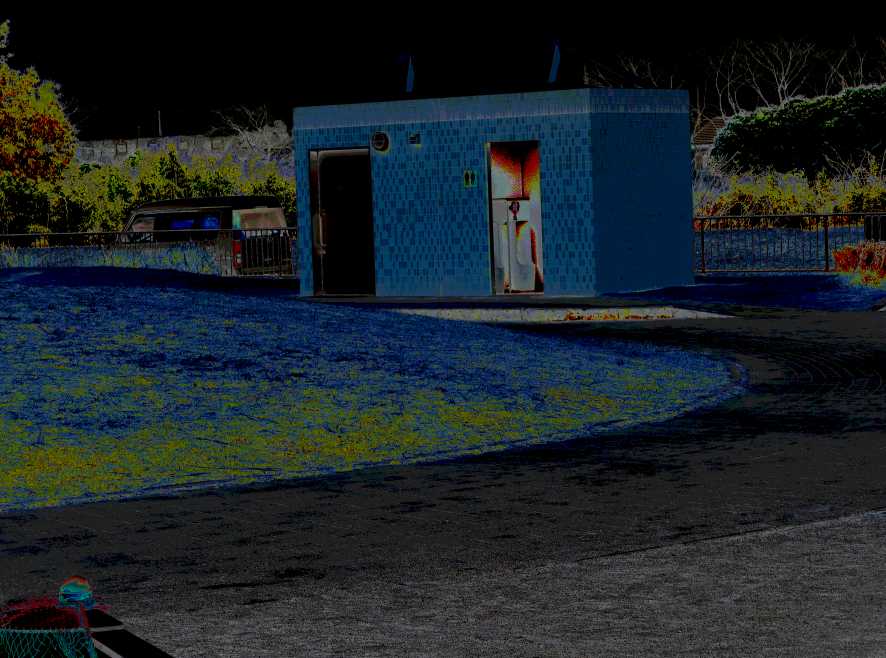

翌朝、陽が昇るやいなや、京子はたまらず家を飛び出て送られてきた写真が撮られたらしき場所へ行ってみた。公園のトイレとの位置関係からすると、この辺りに違いないと思って京子が立ったのは、公園内に幾つか植えられている植込みの一つ、ツバキの樹の蔭だった。そこから自分の家のほうも観てみる。公園に面した我が家の二階の窓が公園のトイレとほぼ同じ距離ぐらいにあることが分かる。窓は閉められているので、ガラス窓に朝日が反射して光っているのが見えた。京子にはますます嫌な予感が募ってくるのだった。

京子がどうしようもない絶望感に打ちのめされたのは、その日の午後だった。二階で洗濯物を干していて、玄関口でカタンと小さな音がしたような気がしたのだ。途中まで干した洗濯物を置いて階段を降りて玄関に出ると、ポストに昨日と同じ様な封筒が同じ様に差し込まれている。

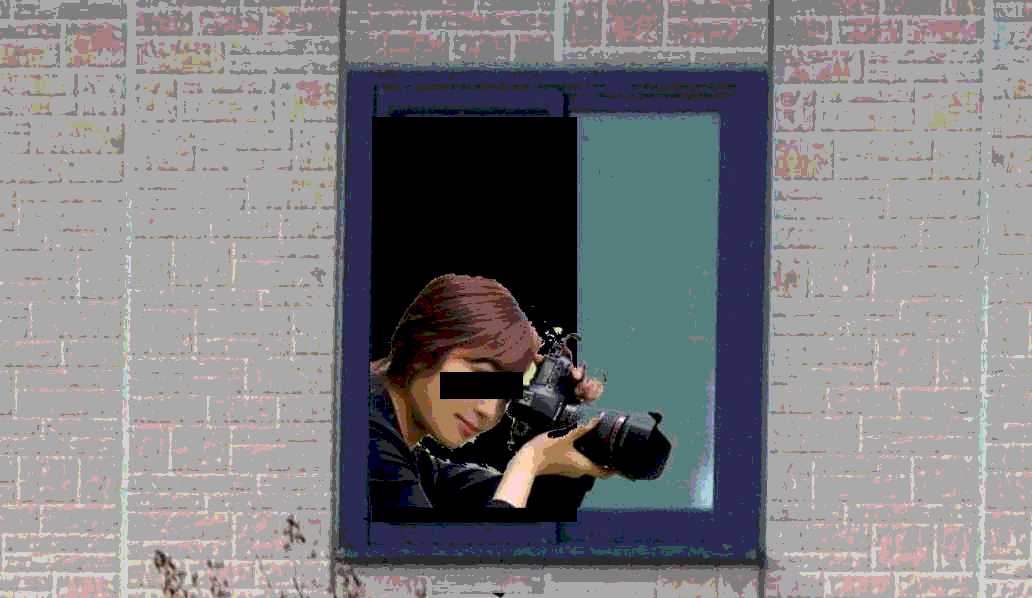

震える手でそれを抜き取ると、台所の奥へ持って行っておそるおそる封を切る。中から出てきたのは昨日と同じようなプリンタで印刷されたらしい一枚の紙切れだった。そしてその紙に写っていたものは、京子の予感と的中してしまった。京子の家の二階の窓だった。それは薄らと開いていてその中にカメラを構えた一人の女性らしき姿が映っている。画像の右下端のタイムスタンプは昨日のものとほぼ同じだった。

しかも、今回は紙の裏側にわざと筆跡を崩したような金釘流の字でメッセージが書かれていた。

(俺は知っているぞ)

メッセージはたったそれだけだった。しかし京子を絶望のどん底に突き落とすには充分なものだった。

誰にも相談することが出来ず、二度目の眠れない夜を過ごした京子は憔悴しきっていた。自分で何とかしなければならないと思うのだが、さすがに二日の徹夜は京子に冷静に考える力を残してはくれなかった。何時の間にかうとうととキッチンのテーブルに突っ伏して眠ってしまった京子を起したのはまたしても玄関の郵便受けのコトンという音だった。

どきっとして起き上がった京子は玄関に走っていって、三通目の封筒を引き抜くと震える手で封を開けたのだった。

三通目の封筒の中にも、これまでと同じ様にデジカメで撮ったらしい画像がプリントアウトされていた。その画像は二回目に送られてきたものと似ていたが、更にズームアップされたものだった。二回目の写真では窓の中にぼんやりと人影が写っている程度にしか見えなかったのが、今度のズームアップされた画像では人の顔の輪郭がはっきりと写っていた。そしてその女性の目の部分だけがマジックで黒く塗りつぶされていたのだ。

裏には今度もメッセージが書かれていた。しかしそれはメッセージというよりは京子に対する命令なのだった。

(「この街には男子トイレ覗きを常習しているマダムが居ます ご注意を」こういう貼り紙を町中に出されたくなかったら、今晩11時に、あのトイレへ一人で出向く事。)

明らかに京子に対する呼び出し状だった。そしてそれを拒む術を持たない自分を京子は自覚するのだった。

指定された夜11時は刻々と近づいていた。何とか行かないで済む方法はないかと知恵を絞ってみるものの、京子は呼び出してきた相手については何も知らないのでどうしようもなかった。連絡方法ひとつすらないのだ。二階の窓を薄ら開けて様子を観ることも考えられたが、相手が何時、何処で見張っているか判らないので、それも出来なかった。

11時5分前に京子は覚悟を決めた。とにかく行ってみようと思った。服は夜目になるべく目立たないようにと黒の長めのフレアワンピースにして、下には黒いストッキングを穿くことにした。黒い鍔の大きな帽子にサングラスをするというのも考えたが、誰か知っている人に出遭ってしまった場合、いかにも怪しまれそうだと考えて、さり気ない格好がいいと判断した。

玄関を出て最初の角を曲がらず、少し家から離れてから公園の外側を通っている道に入ることにした。その道より向こう側は人家は無く、そのせいもあって、夜間は人通りも殆ど無い筈と読んだのだ。街燈も殆どなく、公園の中にひとつ明かりがあるきりの筈だ。樹の陰などは薄暗くてよく見えない。ただし、京子が指定されたトイレの中は常夜灯が点っていた筈だった。

想像していた通り、京子が公園に遠回りして辿り着くまでに誰にも出遭うことはなかった。昼間ならば、近隣の老人が犬の散歩や本人の運動で歩いている姿を見掛けるのはしょっちゅうの事だが、さすがに夜の11時ともなれば散歩している人は皆無だった。

夜の公園もまったくの人影は無かった。京子自身の家も含めて公園の背後の家々には、まだ幾つかの窓明かりはあるものの、ひっそりと静まり返った界隈が広がっているだけだった。

京子は大きく深呼吸した後、意を決して公園の中に踏み入れた。目指すのは入口からすぐの公衆トイレだ。京子の記憶通り、トイレの中は常夜灯が点っている。公園の中にたった一本だけ立っている街燈の灯りはその近くだけを照らしているだけで、少し離れるともう薄暗くなっている。しかし、その分だけ内部に灯りの点ったトイレの中は夜目にも明るく見えるに違いなかった。

もう後戻りは出来ないのだと、京子は自分に言い聞かせる。そして何度も辺りを観返して、誰もこちらを覗いている者が居ないことを確認してから、おそるおそる常夜灯に照らされた男子用トイレの中に足を踏み入れる。

トイレの男性小用便器の奥に大用の個室の扉があって、その横は掃除用具を入れる小部屋になっている。その扉の取っ手に何か袋のようなものがぶら下っている。そしてその取っ手のすぐ上には一枚の紙が裏返してセロテープで貼り付けられているのが判った。京子はその貼り紙を急いで剥ぎ取ると、常夜灯の下で紙をひっくり返して確認する。

(そこの取っ手に下がっている袋の中のアイマスクを掛けてから公衆トイレの外に向かって真正面に立って、スカートの裾を腰の上まで捲り上げて5分間下着を晒すこと。)

簡潔な文章だが、適確に京子が為すべき事が指示されていた。

(下着を晒すって・・・)

夜の公園の男子トイレの中で、スカートを捲って下着を丸出しにしろという事なのだった。どうしてそんな理不尽な辱めを受けなければならないのか、京子には理解出来なかった。しかしそれを受け入れざるを得ないことだけは残念ながら理解はしていた。

掃除用具室の扉の取っ手に掛かっていた袋に手を突っ込むと、中から飛行機会社が機内で配るアメニティグッズによくあるような布製のアイマスクが出てきた。それを着けてしまえば、誰かが自分の事を覗いていたとしても自分にはそれを知ることが出来ない。そう判っていてもその指示に従わざるを得なかった。

京子はアイマスクを頭から被せて両目を被う。視界を奪われることは、恐怖よりも恥ずかしさを和らげる効果のほうが強いような気がしていた。もうここまで来たらどうなってもいいという自暴自棄な気持ちを助長するかのようだった。京子は両手で自分のスカートの裾を掴んだ。

(ああ、もうこうするしかないのね・・・。)

京子は思い切って裾を臍の上まで持ち上げる。黒いストッキングを着けてきたのは幸いだったかもしれないと思ったが、その下は白のショーツだった。ストッキングの厚さではその下のショーツは完全に透けて見えるに違いなかった。ショーツを黒にしておけばとその時になって思ったが、そんな事は全く思いつかなかった。

(どんな格好を自分は晒しているのだろうか・・・)

あまり考えたくない事だった。誰も見てはいないかもしれない。しかし、そんな格好を命じている男は確実にどこかで自分の姿を覗き込んでいるに違いなかった。

(5分? 5分って、どれくらいだろう。時計で確認することも出来ない。早くこんな格好から逃れたい。いつ誰が、この場を通りかかるか、誰が偶々にせよ窓を開けてこの公園を覗くか判らないのだ。ああ、こんな格好、早く止めたい。もう、大分時間は経った筈だ。もういいだろう。もう許して・・・。)

堪らずに京子は持上げたスカートを降ろすと目を蔽っていたアイマスクを袋に戻し、一目散に家に走りかえったのだった。

次へ 先頭へ