妄想小説

覗き妻が受ける罰

第十四章

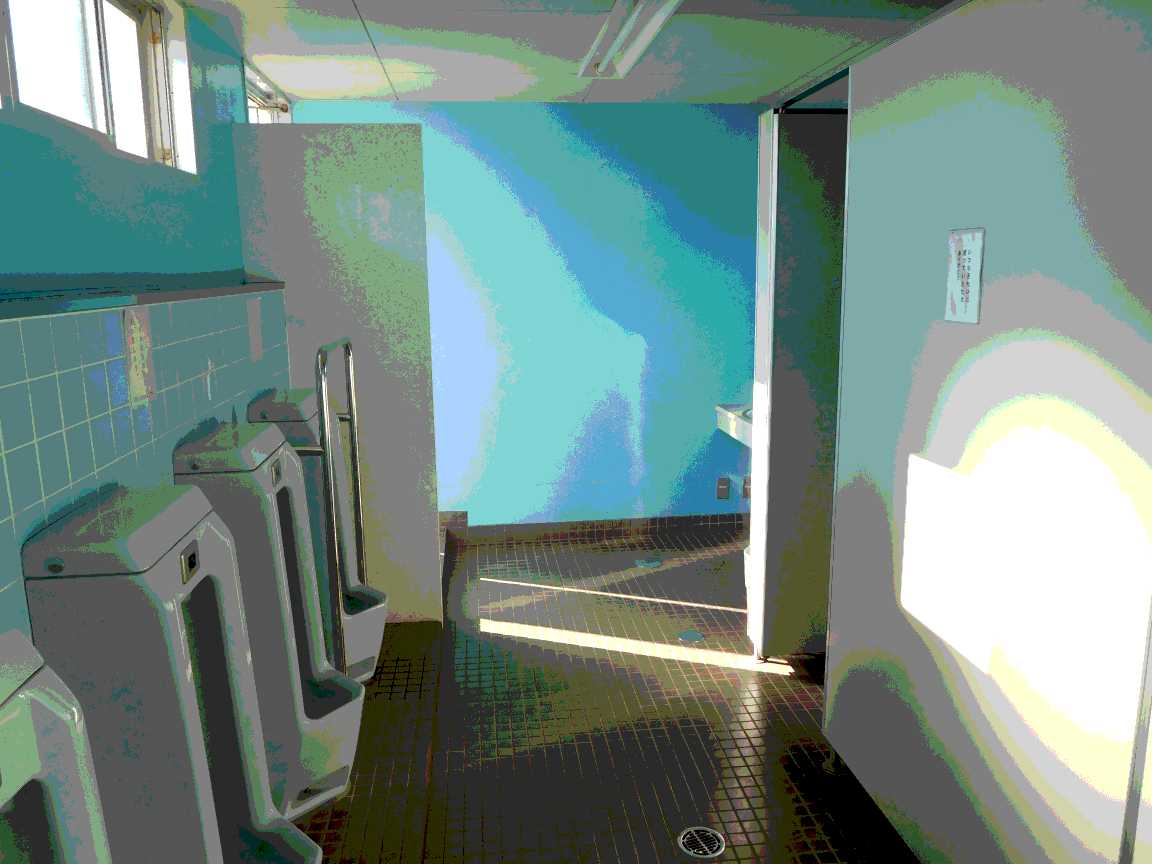

京子は周りに人影がないことを何度も確かめてから開いている男子トイレの扉の中にさっと身を滑り込ませる。

(やはりここだわ。ここに間違いない。そして・・・。そうだ、この便器だ。ここに繋がれたのだわ。)

男子小用便器のすぐ上の水道管に近寄ってみると、鎖を繋いだ痕のような傷がかすかに付いている。

その便器の前のタイル張りの床を丹念に調べてみる。既にモップなどで丁寧に拭われているようで、京子が洩らした筈の小水の跡らしきものは微塵も残ってはいなかった。京子は更に辺りを注意深く眺めてみる。心配していた自分の事を裏付けるような証拠は何も残されてはいないようだった。当日は残っていたかもしれない足跡もすっかり拭い去られている様子だった。

(とりあえずは私がここに居たことは誰にもわからない筈だわ)

一安心した京子だったが、その安堵も背後でしたガチャリという音で直ぐに掻き消される。

「誰か居るのかあ。」

男の鈍い声が聞こえてきた。京子はパニックになる。

(隠れなくちゃ・・・)

慌てて身近な個室の扉の取っ手を掴むと中に飛び込む。音を立てないようにゆっくりと扉を閉じる。しかしその事が裏目に出てしまう。そおっと扉のロックを内側から掛けようとノッチを横に動かす前に扉は無情にも男の強い力でこじ開けられてしまう。

「あっ・・・」

「おや。やっぱり女じゃないか。何してるんだ。こんな所で。ここは男子便所だってわかってるだろうに。」

目いっぱい開かれた個室の扉の向こうには明らかに清掃員らしき男と、もうひとりが扉を抑えて奥に身を縮ませている京子を睨みつけていた。

「あ、あの・・・。違うんです。」

しかし、その先の言葉がどうしても京子にはみつからなかった。男子トイレに忍び込んでいた女が吐く言い訳の嘘など何も思いつけなかったのだ。

「お前だな。この前、夜中にここでションベンを床に撒き散らしていたのは・・・。」

「ち、違います。私じゃ・・・。私じゃありません。」

必死に否定するしかない京子は、暗にそういう事実があった事を認めてしまっていた。

「じゃあ、誰だって言うんだ。お前、知っているんだな。」

「い、いえ・・・。知りません。本当です。私じゃないんです。」

「どうもおかしいな。おいっ。そこから出て来いっ。」

男の手が京子の肩口に伸びてきて二の腕を掴むと強引に個室から外へ引き出そうとする。その力を反動に使って京子は男を外に突き出し、横を擦り抜けて出口へ走り出ようとする。しかし、もう一人の男が足を掛けた為、京子は前につんのめって、トイレの床に転んでしまう。そこへ男は上からのしかかってきた。

「おい、俺が抑えておくから掃除用具入れから縄、持って来い。」

(縄・・・?)と聞いて、京子は慌てふためき、身体をばたばたさせて暴れようとするが、男が背中から体重を掛けて押さえつけているので、無駄な動きにしかならない。

もう一人が掃除用具室に置いてあったらしいビニル製の荒縄を手渡す。掃除中である際に中に入らないようにドアの前に掛けておく縄らしかった。京子の背中に跨った男は京子の片腕を捉えると背中で捩じ上げ、その手首に縄を二重に巻きつける。片側でしっかり結び付けてから、もう片方の腕を捉えて背中でしっかり両手を縛りあげてしまうのは男の力では雑作もなかった。

「まずは逃げられないように、その辺へ縄を括りつけておけ。」

もう一人が指示すると、男は両手を縛った縄の端を引っ張って京子を無理やり立上らせると、傍の小用便器の水栓に縄の端を括りつけてしまう。

「お願いっ。解いてください。もう逃げませんから。」

「駄目だな。信用できん。ちゃんと白状するまではその縄は解いてやらないからな。」

「ああ、そんな・・・。」

「だいたい、そんな男を挑発するような短いスカートを穿いてるんだってわざとなんだろう。さっきだって、床に転がっている時にちらちら白いパンティが見えていたぜ。わざと見せてたんだろ。そのスカートの下のパンツを・・・。」

「あ、いやっ・・・。」

パンティを見られてしまったことを知って、脚をすぼめて隠そうとするが顕わになった太腿は京子が着けることを命じられている超ミニのスカートでは隠しようもなかった。

「さあ、今から警察を呼んで変態女が男子トイレに忍び込んでいたと通報してやる。いいな。」

「や、やめてっ。警察にだけは報せないで。」

「警察に報せるなだと。そんな格好で男を挑発しておいて、何もしないで只で済むと思っているんじゃないだろうな。」

「警察だけは困ります。ですからお願いです。見逃してください。」

「見逃せだと・・・。ふうむ。何故、男子トイレでオシッコを撒き散らしたんだ。まずそれを正直に話せ。」

「あ、あの・・・。ある人に命令されて・・・。脅迫されていて、仕方なかったんです。その人にするように命じられて・・・。あ、あの。これ以上は話せないんです。でも命令されたからなんです。」

「ふうむ。どうしようかな・・・。俺たちも何がなんでも警察っては考えていないんだ。本当に反省して罪を償うって言う気があるんならな。」

「ええ、反省しています。罪を償います。便所掃除でも何でも言い付けてください。」

「便所掃除か・・・。お前、便所掃除をバカにしてるだろ。」

「あ、いえ。そんな事は・・・。」

「お前はそんな短いスカートで男たちを挑発してたんだ。おかげで、俺たちのあれはズボンの中でもうパンパンになってるんだ。」

男が下半身を京子に突きだして見せる。その股間はこころなしか膨らんでいるのが判る。

「お前の心掛け次第では、この事は俺たちだけの事としてやらんでもない。あくまでお前の心掛け次第ではな。」

「私の・・・? 心掛け・・・。」

「おう、そうだ。お前の携帯、ボイスレコーダーが付いてるって言ってたよな。」

傍らのもう一人の男に向かって、年上らしい男が振り向いて尋ねる。

「ええ、付いてますけど。」

「よおし。そんならここで証拠としてしっかり証言するんだ。そしたら俺たちだけの事ってことで解放してやらんでもない。おい、録音の準備をしておけっ。」

「えっ、録音するんですか。」

「当り前だ。もう二度としないようにな。心掛け次第では警察に通報出来るようにしなくちゃならないからな。」

「え、そんな・・・。わ、わかりました。」

「じゃ、ちゃんと白状しろよ。おい、ボイスレコーダーを回せ。さあ、まずお前がしたことをちゃんと白状してみろ。」

「えっ、は、はいっ。わ、わたしが・・・、夜中にこのトイレに忍び込んで、お・・・、おしっこを床に洩らし・・・ました。」

「どこのトイレだ?」

「し、市営グランドのトイレ・・・、男子トイレの中です。」

「お前の名前は?」

「えっ、名前ですか?あの・・・、は・・・、長谷川京子です。」

「何処に棲んでいる?」

「えっ、住所も言うんですか。xxxxです。」

「赦して貰う為に何をしたいんだ?」

「えっ? 何をするって・・・。」

戸惑う京子にボイスレコーダーを突きだしている男はもう片方の手で穿いているズボンのチャックを降し、中から勃起し始めているペニスを出している。

「ああ、私に言わせるのですね。ああ・・・・。わかりました。貴方のそのモノを口に咥えさせてください。」

「そのモノ? ちゃんと言ってみろ。」

「ああ・・・。い、言いますっ。貴方のぺ、ペニスを・・・。おちんちんを咥えさせてください。フェ・・・、フェラチオをさせてくださいっ。」

男は満足げにボイスレコーダーの録音ボタンを解除すると、ズボンの社会の窓から取り出したペニスを振りながら京子に近づく。

「お前がどうしてもそれをしたいって言うんなら、させてやろう。」

男はそう言うと自分の下半身を突き出し、京子の髪を掴んで無理やり自分の股間に引き寄せると京子の唇に硬くなりはじめたペニスをこじ入れる。

「うぐっ・・・。」

「ほおっ。いいぞ。もっとしゃぶれ。そりゃっ。」

「うぐ、うぐっ・・・。プフッ。ああ、く、苦しいっ。」

「もう終りか? そんなんで赦して貰えると思うのか。そらっ。もっと咥えろっ。」

「ああ、もう駄目・・・。もう、赦して・・・。赦してくださいっ。」

ベッドから落ちそうになって、はっと我に返った京子は股間に当てがっていた自分の二本の指を慌てて離す。

「あっ、夢・・・? 夢だったのね。」

正気に返った京子は、昨晩から半ば徹夜状態で外を歩かされていたせいで、ついうとうとしてベッドの上で寝込んでしまった自分に気づいたのだった。ふと紙製のショーツを穿いていたことを思い出して、そおっと膝まで降ろしてクロッチの内側を覗いてみる。ちょうど真ん中に当たる部分に楕円形に薄らと沁みが付いてしまっていた。

(いけない。極力、汚さないようにしなくちゃならないのだったわ・・・。)

京子はベッドサイドのティッシュボックスからティッシュを一枚抜き取ると、四つに畳んでショーツの裏側に挟み込むことにする。

次へ 先頭へ