妄想小説

キャバ嬢 サチ

六

会社内で、幸江を懲らしめることに成功した松浪は、その首尾の良さに我ながら満悦して、何度もその光景を思い返していた。トイレの個室の中でフェラチオを強要して勃起させ、後背位で性交にまで及ぶつもりだったのだが、それは果たせなかった。松浪は慢性の糖尿病を患って以降、精力に自信が持てなくなっていた。単身赴任で別居中の妻とはもう何年も関係を持っていない。それは、事に及んだ時に、もし勃起出来なかったらという松浪自信の惧れに因るものでもあった。しかし、嗜虐心が性的興奮を高める効果があるというのもよく自覚していた。幸江を男性トイレの個室で辱めるというのもその為だった。単身アパートに戻って、トイレの便器で幸江の顔をずぶ濡れにさせたということを思い返しながらオナニーをして、松浪は久々に隆々と勃起させ射精して果てるまで漕ぎ着けていた。

あの時、フェラチオさせて勃起出来ないまま、幸江を帰していたら、屈辱感だけが残って口惜しい思いをしただけでなく、へたしたら幸江の前で優位に立てないことになったかもしれないと松浪は思い返していた。便器に顔を埋めさせ顔を洗わせるという屈辱を与えるというのは、あの場で咄嗟に思いついたことだったが、おかげでより一層の威圧感を幸江に与えられたと松浪は思ったのだった。松浪は更に嵩にかかって幸江に辱めを与え、慰み物にすることをあれこれ思案していた。

次の日朝一番で、松浪は嘗て部下だった正雄が居る特許課の事務所を訪ねていた。

「いやあ、松浪さん。高木君はまだ来てないんですよ。もう暫くしたら来ると思いますが。いつも大体今時分だから。あ、来たようですよ。ほら、あそこ。」

松浪にそう告げたのは、特許課では古参の万年課長を勤めている石島という男だった。石島も単身赴任で勤めていて、アパートに居てもする事がないので、朝は早くから会社に来ていると自ら語っているのを松浪も聞いたことがあった。

石島が差す窓のほうに松浪が目を向けると、特許課の事務所がある開発部別館と呼ばれる建屋の前に続く土手の上から、細い階段の道を正雄が降りてきているところだった。

(おや・・・)

松浪は正雄が歩いてきた方角に不審感を憶えた。特許課の事務所に来る道は松浪が居る事務本館から坂を降りてくるのと、今正雄が降りてきた土手からの坂を降りてくるのと二通りの道がある。正雄は電車通勤なので、工場の通用門から入ってくる筈だ。通用門のすぐ後ろに松浪が居る事務本館があるので、普通に来るとしたら、自分が今しがた通ってきた坂道を降りて来る筈だ。しかし、正雄がやってきたほうは工場の脇を抜けてくる道で随分遠回りになる。途中に食堂にでも寄っているなら工場側から来ることもあり得るが、今の時間、社員食堂は閉まっている。食堂脇の自動販売機で飲み物でも買ってきたというのも考えられるが、手には薄手の事務鞄しか持っていない。

松浪は妙に思いながらも、背後の石島には黙っていた。

「あっ、松浪さん。お早いですね。」

突然背後から正雄に声を掛けられて、松浪は二度吃驚する。土手からの階段を降りきって窓の視界から消えたところで、土手側の外階段に繋がっている非常用の扉のほうをずっと見ながら待っていたからだ。しかし、正雄はわざわざ遠回りして、メインの出入り口である正面玄関から入って、内階段を上がってきたようだった。

「おう、正雄。お前・・・。ま、いいや。ちょっと外へ来いや。」

出社したばかりの正雄を顎で誘って、松浪は正雄が入ってこなかったほうの非常用出入り口のほうへ向かう。その扉の外は外階段の踊り場になっている。そこへ出て石島課長には聞えないようにしっかり扉を閉める。

「おい、マサオっ。おめえ、あの店へは、あれから行ったか。」

「えっ、えっ、えっ。あ、あのお・・・、例のキャ、キャ。キャ、キャバクラですか。」

正雄は興奮すると途端にどもりがちになる。

「い、行ってないですよお・・・。」

正雄は上目遣いに元上司の顔色を覗っていた。咄嗟に正雄は嘘をついた。松浪からあの女に関わるなと言われていたからだ。しかし、正雄があの店を訪れて偶然にもあの女がついてしまい、股間を触られて吃驚して勃起してしまったのは、ついこの間のことだった。慌ててトイレに逃げ込んで、その後早々に帰ってきてしまったのだ。

「ふうん、そうかい。おい、今日、俺のお供で着いて来いや。」

松浪は、幸江の店へ再び乗り込んでいくつもりだった。正雄を誘ったのは訳があった。うまく勃起出来なかった時に、正雄を使って幸江を辱めようと考えたのだ。

「いらっしゃいませ。お二人様でございますか。」

「ああ、奥のほうのボックスを頼む。サチって娘は空いているかい。」

「はあ、今、別の子のサブに付いておりますので、ご指名なら可能ですが。」

「じゃ、呼んでくれ。あ、一人でいいから。頼むぜ。」

そう言うと、しずしずと後を付いてくる正雄を伴って、松浪は黒服が案内する奥のボックスへ向かう。暗い店内を目立たないように見回し、幸江の姿を捜す。黒服が向かうのと反対側の方の奥に数名の客についた、この店一番の人気キャバ嬢と共に幸江がついているのが後姿ではあるがチラッと目についた。貧相な身体つきと、金髪に染めた髪が幸江であることを物語っていた。その日も挑戦的に短いミニのタイトスカートにシルクのブラウスを纏っている。松浪は密かにほくそえんだ。

「いらっしゃいませ。ご指名ありがとうございます。・・・、あっ。」

深々とお辞儀して顔を上げた幸江が顔をあげて、客が松浪であるのを知って幸江はうろたえた。しかも隣に居るのは、同じ会社の若僧だ。ついこの前、一人で現れてこの店に勤めていることを知られてしまったばかりなのだった。

幸江は二人の顔をかわるがわる見つめ、どうしていいのか戸惑っていた。

「何してるんだい。早くここへ来て座れや。」

松浪は短いスカートから剥き出しの腿のあたりを嘗めるように見つめながら、正雄と二人で座っている向かい側の席を顎で指し示す。

「・・・、あの、し、失礼しますぅ。」

幸江は努めて普通を装いながら、松浪が指し示すソファに向かうが、心臓はばくばく鳴っていた。幸江が腰を下ろすのに四つの目が幸江の下半身の裾の奥を瞬間的に追う。が、幸江は慣れた身のこなしで座る瞬間を手にしたポシェットでデルタゾーンを男達の視線から遮り、さっと脚を組む。幸江は正雄が生唾を呑みこむのを見逃さなかった。幾ら短いスカートを穿いているからといって最初からパンツを見せているようではキャバ嬢は務まらないのだ。松浪は(ふん)と鼻であしらっている。

「キープのボトルになさいますか。」

「そうだな。でも、ボトル入れてたっけかな。」

黒服に振り返ると、小声で正雄にこの前入れさせた高級ブランデーの番号を報せる。最初からいい酒を出させると、後から安いのを注文しにくくなるのはこの業界の常套手段なのだ。

黒服がワゴンを押してくると、今度も男達の視線からデルタゾーンをポシェットで遮りながらさっと立ち上がり、男達の前に傅いて、ワゴンからお絞りを二人に差し出す。正雄は黙って受け取るが、松浪はおしぼりではなく、幸江の手のほうを握る。汗でじとっとした嫌な感触に悪寒を感じながらも、幸江は作り笑いをせざるを得ない。

「あ~ら、お客さん。駄目よ。はい、ちゃんとおしぼり受け取って。」

幸江は松浪の手を振り払うように抜き取ると、松浪の前のテーブルにぽんとおしぼりを落とす。

「じゃ、ブランデー、ストレートでいいわね。」

幸江は松浪の方を無視するようにして、三つ並んだブランデーグラスに惜しげもなく高級酒をなみなみと注いでいく。

「おっ。正雄のボトルじゃねえか、これっ。おまえ、いつの間に、こんな高級酒を。」

ボトルにぶら下がるタグをちらっと見て、松浪が正雄のほうを振り返る。正雄は悪い事をしたのを見つかった子供のように首を竦めている。

「あ、あ、あ、あのですね・・・。そ、そ、そ、そのお・・・。」

「ま、いいか。折角だから頂くとするか。な、サッチャン。」

松浪は馴染み客であることを正雄に誇示するかのように、キャバ嬢の名を馴れ馴れしく呼んで愛想笑いをする。

「はい、正雄様。それから・・・。はい、センセっ。」

幸江は正雄を前から知ってるとばかりに名前で呼び、松浪のほうは、名前を言いにくい際にキャバ嬢が常套句のようにつかう呼び方を使って微妙な空気を作る。

「じゃ、カンパーイっ。いっただっきまあすぅ。」

わざと明るく振舞う幸江だったが、内心でははらはらと気が気でないのだった。

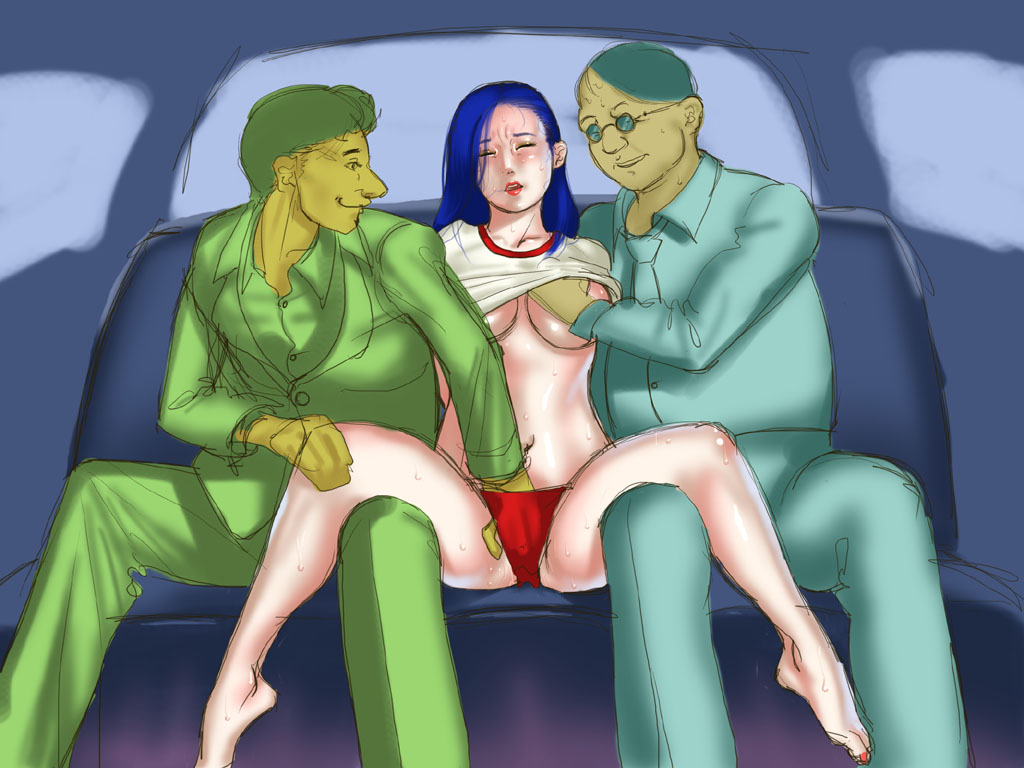

「おい、サチっ。こっちへ来て、ここに座れよ。」

松浪と正雄が並んで座っている丸い弧になったソファの二人の間の隙間を指で指し示して、松浪が幸江を呼ぶ。呑み始めてから、もういい時間が経過し、松浪も大分調子に乗り始めている頃合だった。会話はずっと幸江が会社とは関係のない見知らぬ人間であるかのように交わされていた。正雄も松浪の話から空気を呼んで、その話し方に合せて、自分が会社の人間がキャバクラで働いているのを見つけたことなどおくびにも出さなかった。

松浪と正雄の間に座れというのに、一瞬顔を顰めた幸江だったが、すぐに愛想を作る。

「え~っ、じゃあ、おっ邪魔しますぅ。」

松浪と正雄の間は、人一人が座れるほどの隙間は空いていない。幸江はお尻を押し入れるようにして腰を下ろす。その一瞬前に松浪がそのスペースに掌を上にして手を伸ばした。必然的に幸江は松浪の掌の上に腰を下ろすことになった。その手が幸江の柔らかな尻の肉をぎゅっとつまんだ。

「きゃっ。」

一旦声を挙げかけた幸江だったが、正雄が何が起こったのかと目を丸くするので、知らん顔してとぼけざるを得なかった。正雄は松浪の手に気づいていない。座ることでタイトなワンピースの裾がずり上がってしまうので、ポシェットを腿の上に載せて露わになる裾の端をカバーする。男二人に挟まれては、脚を組んで隠すことも出来なかった。しかし、折角カバーしたポシェットも、あっと言う間に松浪に奪い取られてしまった。

「高そうなバッグ持ってるなあ。いいパトロンでも付いているのかい、サチ。」

「いやん。安物よぉ、そんなの。」

お茶目な声を装いながら、松浪の手からポシェットを奪い返そうとした幸江の手はむなしく空を切った。松浪は幸江のポシェットを手の届かないところへ押しやってしまう。

真正面から覗かれたら見えてしまう筈のデルタゾーンは男達が隣にぴったり座っている為に却って見られるのから免れてはいたが、裾はもうぎりぎりのところで太腿が付根の際まで露わになってしまっていた。その腿の上に松浪は不躾に手を置く。正雄は幸江がぴったり身体を付けてくるので、少し身を引いて二人の間に幸江が座れるようにしてやるが、目だけは太腿の付根のほうに釘付けだった。

「なあ、サチっ。この間、面白い玩具見つけてな。何だと思う?」

「えっ、さあ。何かしら・・・。」

とぼけてみせる幸江だったが、何か嫌な予感にかられてつい不安げな面持ちになる。

「これだよ。」

そう言って松浪が背広のポケットから取り出して幸江の目の前にかざしたのは黒光りする手錠だった。

「な、本物そっくりだろ。よく刑事物のドラマなんから使ってるやつさ。男ってのはさ、こういうのに子供の頃から憧れるもんなんだよ。いっぺんやってみたかったんだ。」

そう言うと、膝に乗せてスカートの奥が覗くのを防いでいた幸江の手首を掴んで上へ持ち上げる。

「キャバ嬢サチっ。不当就労のかどで現行犯逮捕するっ。」

そう言ったかと思うと、いきなり手にした手錠を持ち上げた幸江の手首に嵌めてしまう。

(ガシャリ)という鈍い音がして鋼鉄の塊が自分の手首に食いついたのを感じた幸江だったが、その感触よりも松浪が放った「不当就労」という言葉のほうにびくっとして反応してしまっていた。事情を知らない人間が傍で聞いていたら、ビザの無い外国人のキャバ嬢を捕らえたシーンを真似したのだと思っただろう。しかし、幸江には自分の罪状を告げられたと思ってしまったのだ。傍にいてみていた正雄も、その言葉の意味を汲み取っていた。

「どうだい、サチっ。手錠を嵌められるって、どんな気分だい。」

「えっ、どうって・・・・。こんなの、怖いっ。」

「ううむ、そうだな。やっぱ、両手に嵌めないと気分出ないよな。ちょっとこっちの手も出して。」

そういい終わらない前に、松浪は幸江の肩を抱くように背後から手を伸ばしてもう一方の手を背中側に引き寄せる。

「えっ、やだあ。駄目よ。そんな事。」

「なあ、いいから、ちょっとだけやってみせろよ。な、いいだろ。」

口調は柔らかだったが、手に篭められた力は有無を言わせぬ真剣さが篭っていた。幸江は問答無用で両手首を背中側に廻されてしまう。

(ガチャリ)

再び鈍い音がして幸江は両手の自由を後ろ手に奪われてしまう。

「ちょ、ちょっとぉ。嫌よ、こんなの。早く外してってばあ。」

へたに身動きすると、短いスカートが更にずり上がってしまいそうになる。しかも声を立てれば他のブースの客たちに気づかれてしまうかもしれなかった。幸江は請うような上目遣いで、小声で抗議するしかなかった。

手で抵抗することを封じてしまうと、松浪はあからさまに幸江の胸に手をあてて、薄い乳房をしたから持ち上げるように揉みしだく。

「駄目ってばあ・・・。」

抗議する声も、甘ったるく悪ふざけをしているかのように装わなくてはならない。

ひとしきり乳房を薄手のブラウスの上から揉みしだいた手は今度は腿の上におろされて、ぴったりと閉じている内股にこじ入れようとしてきた。その手をちらちらと盗み見るように横で正雄の目が泳いでいる。

「なあ、どうだ。手錠を嵌められた感想は。罪人の気分が出てきたかい。」

「や、やめて・・・。もう、許してぇ、お願いだからぁ。」

「いいじゃないか。もうちょっと刑事ごっこをして楽しもうぜ。おまえも犯人になった気分を出して、芝居をしてみろよ。(罪を認めますから、お許し下さい。)とか言ってさ。」

「そ、そんなあ・・・。これじゃあ、お酒も作れませんわ。だから、ね。外してっ。」

「酒なんて、いいさ。おう、そうだ。マサオっ。お前、ブランデー注いで、サチに呑ませてやれよ。」

「は、僕がですかあ。わ、わ、わかりましたぁ。」

松浪に命じられた正雄は、すぐさま腰を上げると、サチがしてたようにワゴンの前に膝をついて、ブランデーグラスにボトルの中身を注いでいく。正雄がワゴンの前に屈んだのは、真正面から幸江の膝の間を覗く為でもあった。さすがに露骨に覗き込むことは出来なかった。

「このくらいでいいですかぁ。」

半分まで注いだブランデーグラスを幸江のほうへかざして振り返る正雄の視線はしっかり目の前の幸江の膝の奥へ注がれていた。両手を背中で繋がれて隠すことも叶わない。どんなに膝と膝をぴっちりと付けていてもデルタゾーンは真正面からは丸見えの筈だった。逆三角の白いショーツの真ん中にストッキングのシームの線がくっきりと映って見えて、正雄は思わず生唾を呑みこんでしまう。

「おう、いいから正雄。サチに呑ましてやれよ。この通り、逮捕されて手は使えないんだからさ。な、サチ。」

「や、いいです。自分で呑みたいです。だから、手錠、外してっ。」

「だ~めっ。まだだよ。もうちょっと気分出して、ゲームを楽しもうぜ。さ、正雄っ。」

松浪に急かされて、正雄は再び幸江の横にぴったりと身を寄せると、グラスを幸江の唇に当てる。

「うっぷ。ちょ、ちょっと・・・。もっと、ゆっくり・・・。」

仕方なく、正雄が呑ませようとするブランデーを少しだけ口に含む幸江だった。

「うぐっ。も、もういいわ。」

首を横に振って、正雄のグラスから逃れる幸江だった。

「駄目だなあ、マサオ。そんな呑ませかたじゃ、サッちゃんだって嫌がるぜ。ほれ、こっちに貸してみな。俺がお手本を見せてやるから。」

そう言って、強引に正雄の手からブランデーグラスを奪い取ると、今度は松浪がグラスを幸江の唇にあてる。しかし、その仕方は決して優しいものではなかった。松浪は片手で幸江の肩を抱くようにして逃げられなくさせておいて、唇をブランデーグラスの縁で弄んでいた。幸江は抵抗しても無駄なことを悟り、おとなしく顔を松浪のほうに上向かせてされるがままになった。

「そうだ。口移しに呑ましてやろう。」

突然松浪はそう言い放つと、手にしたグラスからぐいっと一気に中身を口に含む。

「い、嫌。そんなの。駄目っ。」

慌てて肩を抱く松浪の手を振り払おうとして幸江がもがくので、松浪の身体がぐらっと大きく揺れた。そのはずみに松浪は手にしたグラスから中身を幸江の剥き出しの腿の上にぶちまけてしまう。

「ああ、やっちゃったじゃないか。おい、マサオっ。お前、このハンカチで拭いてやれ。」

松浪は逃がさないように幸江の肩をしっかり抑えながら、グラスをテーブルに置くや、ズボンのポケットからしわくちゃになったハンカチを取り出して正雄のほうへ投げる。

ハンカチをキャッチした正雄は、戸惑いながらも幸江の真正面に跪いて、おそるおそる腿の上にハンカチを押し付ける。

「おいおい、早くしないとどんどん奥のほうまで沁みてっちまうぞ。ほら、遠慮してないでどんどん奥まで拭いて。」

松浪に促されて、慌ててごしごし幸江の内股に手を突っ込む正雄だったが、その柔らかい感触に思わずズボンの中のモノが首を擡げ始めるのを抑えられなくなってくる。幸江は恥ずかしさに顔も上げられず、膝の間を少し開いて、俯いてされるがままになっていた。

「あ~あ、すっかりブランデーが沁みちゃった。サチっ、濡れて気持ち悪いだろ。おい、マサオっ。可哀想だから、ストッキング脱がしてやれよ。」

「えっ、い、いいんですか。」

正雄は幸江の了解を求めて顔を見上げる。

「な、脱がして欲しいんだろ。サチっ、どうなんだ。」

松浪は幸江に嫌とは言わせないぞとばかりに、正雄に見えない裏のほうで、幸江の腕を思いっきりつねる。幸江は口惜しさに唇を噛みしめながら目を伏せたまま首を縦に振るのだった。

正雄の手が両脇から幸江のスカートの中にゆっくりと差し込まれる。幸江は、正雄が脱がせ易いように腰を浮かしてやる。遠慮して腰の手前でストッキングを摘まんで引き下ろそうとするとショーツも一緒に脱げてしまいそうになる。

「あ、嫌。駄目っ。」

幸江が慌てて腰を振ってみせることで、漸く正雄も気づいた。ごくっと大きく唾を呑み込んでから、正雄は幸江のお尻の奥に手を深く突っ込み、ストッキングの端をもう一度摘み上げて、つるりと剥くようにストッキングを幸江の腰から引き剥がす。膝までストッキングを降ろしてしまうと、抜き取る為に幸江のハイヒールのバックルを外さねばならないので幸江の足元に手を移す。正雄は幸江のハイヒールを脱がしながら、ショーツだけになったスカートの奥をちらっ、ちらっと盗み見る。ショーツのみになったデルタゾーンはよりくっきりと白い逆三角形が鮮明に見えてしまう。しかもミニスカートから剥き出しの腿は、生肌の為に余計に艶かしくなっている。幸江も正雄のねちっこい視線を感じていたが、どうすることも出来ない。ただ、早く終わってくれるのを待つしかなかった。

漸く幸江のストッキングを抜き取ると、正雄はくるくるとそれを丸めて松浪の方にどうしましょうかという視線を送る。

「そいつはお前がお土産に貰ってゆけよ。ちょっと汚れているけどな。」

幸江には何も訊かないで勝手にそう決めてしまう。正雄は(いいですか)という目線を幸江に送りながらも、手は幸江の生温かさの残っているストッキングをポケットの中にしまっていた。

「お願いです。もう外してください。」

幸江は涙目になりながら、松浪に頭を下げて懇願する。

「わかったよ。じゃあ、外してやろう。鍵は俺のズボンのポケットにあるから、お前が自分で抜き取れよ。」

幸江は呆れて目を丸くしながら、松浪の方をあらためてまじまじと見る。しかし、松浪は本気だぞと言わんばかりににやにやしてソファにふんぞり返っている。幸江は躊躇したが、手錠を外して貰う為には、松浪の言うことを聞いているしかないと観念した。

「じゃ、失礼します。」

そう言うと、松浪には背を向けたまま手錠に繋がれた両手を伸ばして松浪のポケットを探る。只でさえ手錠で自由が利かないのに、座っている男性のズボンに手を入れるのは至難の業だった。傍で見ている正雄のほうからは、スカートの奥のショーツがもう丸見え状態だった。が、そんなことにも思いが至らないほど、幸江は松浪のポケットを探るのに必死だった。男性のポケットに物を探るのは、股間に手を伸ばすのと紙一重のことだ。座った松浪のズボンの中を探るには、指先をもじもじ動かさねばならない。漸く何か硬いものが指先に触れたと思った瞬間、松浪が身体の向きを変えたので、幸江の指先に弛んだ松浪の腹や腿ではない肉塊が触れた。

「きゃっ。」

慌てて手を引っ込めてしまう幸江だった。

「おいおい、どさくさに紛れて、俺の大事なものを触ろうとするなよ。」

おどけて揶揄する松浪の言葉に、幸江を顔を真っ赤にさせてしまう。

「そうだ。どうせなら、もっと面白いゲームをしようぜ。おい、マサオっ。お前、そのネクタイを外せ。」

会社帰りなので、松浪も正雄も背広にネクタイを締めている。何のことやら判らないまま元上司に言われるまま、正雄はネクタイを緩め首から抜き取る。

「そしたら、それでサチに目隠しをするんだ。」

「ええ、いいんですか。」

そう言いながらも、最早正雄は躊躇することなく、勝手に幸江の首に手を廻して後ろからネクタイを幸江の目に当て、後頭部で軽く結わえて幸江の視界を奪う。

「な、いいか。これから手錠の鍵を俺達二人のズボンのポケットのどれかに入れる。お前はこれだと思うところに手を伸ばして探るんだ。当たらなかったら、罰としてブラウスの胸のボタンを一つずつ外す。うまく探し当てたら外してやるからな。どうだ。」

幸江には嫌という選択肢はないのだった。幸江は気配だけで、二人の男が目配せをして鍵を渡しあっているのを感じ取っていた。

目隠しが外されると、両脇の男達を改めて見つめ返す。松浪はにやにやしているが、正雄のほうはどきどきしている様子だった。

幸江は頭を回転させる。松浪が持っていると考えるのが普通だが、散々松浪のポケットを探らせておいて、実は違うということも考えられた。二度と松浪の股間を探りたくないという思いも手伝って、幸江は正雄が持っている方に掛けることにした。

「こっち。」

そう言うと、幸江は背中の手を正雄のほうに伸ばす。ポケットに手を入れてみる前にズボンを上からまさぐって何か入っていないか先に探ってみる。男の腰骨辺りから腿の上に手を這わせていく。嫌だったがやるしかなかった。何か硬いものが布の下にあるのが感じられた。(ここだ。)そう思いながら、今度はポケットの入口を探る。腰骨の辺りからポケットの中に指の先を滑りこませると、指でまさぐるようにしながら奥を探る。

「うわっ。」

正雄が思わず声を上げるのと、幸江の指の先が硬い肉棒に触れてしまったと気づくのが同時だった。正雄は松浪と違って、すでにびんびんに勃起させてしまっていた。しかし今度はひるむ訳にはいかなかった。慌てて外側に指先を移動させて、ポケットの奥をまさぐる。指の先が何かに揺れたが、柔らかい何かに包まれたもののようだった。人差し指と中指の先でつまんで引っ張り出す。それは革製の小さなコイン入れだった。

「残念だったねえ。外れ~。じゃ、胸のボタン、一個外そうか。」

そう言うと、松浪は嬉しそうに幸江の胸元に手を伸ばして、ブラウスのボタンをひとつ外してしまう。

「さ、次はどこにする。」

口惜しさに唇を噛みしめながら、幸江は松浪を睨みつける。そして正雄の反対側に廻りこんで再び背後から手を伸ばす。しかし、そこはズボンの上からまさぐっただけで何も入っている様子は感じられなかった。

「どうした。ポケットに手を入れてみなくていいのか。じゃあ、もう一個ボタンを外すぜ。」

二つ目のボタンが外されると、ブラジャーが覗き始める。その日は純白のシルクのブラウスに併せて、レースで飾られた白いブラジャーにしていた。

「さて、じゃ次にいくか。」

松浪が促すので、幸江は松浪のポケットに手を伸ばさざるを得なくなった。幸江が松浪の股間のほうに触れないように注意をしながら指をまさぐるのだが、それを邪魔するかのように松浪が腰を動かすので、なかなか手が入ってゆかない。やっとのことでポケットの奥らしきところまで届いたが、中は空だった。

「おい、マサオっ。このお姐さんのボタンを外してやんな。」

松浪に言われて、正雄は幸江の胸元に手を伸ばす。が、手が震えていて、なかなかうまくボタンをつかめない。正雄はブラウスからちらちら見えるブラジャーとその下の生肌が覗くので、興奮して余計に上手くいかない様子だった。

漸くボタンが外されると、最早幸江の胸元はばっくりと割れて、ブラジャーを剥き出しにしているに等しかった。

「さ、最後のチャンスだ。」

松浪の声に仕方なく、反対側に移り背後から又手を伸ばす。再び松浪の動きに邪魔されながらも漸くポケットの奥まで探り当てたが、鍵は見つからなかった。

「また外れか。残念だったね。鍵はさっき奥まで手を伸ばさなかったマサオのポケットの中さ。ちゃんと手を入れてみないから見つけられなかったのさ。ほら、もう一度手を入れてみろよ。」

松浪に言われて、幸江はもう一度、正雄の向こう側へ移ってみる。

「ほら、ちゃんと手を入れてみろよ。」

言われるまま、幸江は背後の手で正雄のズボンのポケットをまさぐる。指の先がいきなり硬い肉塊に触れた。ズボンを穿いたままの窮屈な中で勃起させた為にペニスは横を向いて膨れ上がっていたのだった。ポケットの奥へ指を捻じ込むにはその肉棒に触れざるを得ない。幸江は怒張した肉棒をぎゅっと掴んで横へ押しやると、一気に手を突っ込んだ。

「あううっ」

正雄が堪らず声を挙げたのと、幸江の指が小さな金属片を探り当てたのは同時だった。背後でうろたえている正雄を無視して、とにかく無理やり奥へ手を伸ばして鍵らしきものをつまみ挙げる。幸江はまさか手錠の鍵がこんなに小さなものだとは思っていなかったのだ。

振り返ると正雄が股間を抑え込んで俯いている。その様子はかなり狼狽しているようだった。

「す、す、す、すみ、すみません。あ、あの、ちょっと、おトイレに。」

股間を抑えたまま、腰を低くした姿勢で立ち上がる正雄だった。

「どうやら発射しちまったみたいだな、あいつ。お前がズボンの中でペニスに触ったりするから。」

「そ、そんな・・・。」

「いいから外してやるから、その鍵をこっちに寄こしな。」

松浪が言うのに、漸く手錠から解放される思いに後ろ手で鍵を差し出してしまう。後で思えば、やりにくくても自分で鍵を使って手錠を外すべきだったと思った幸江だったが、その時は手錠を外して貰えるという思いが迂闊だったのだ。

「じゃあ、ここに馬乗りになれ。」

そう松浪は言うと大股開きにした自分の片方の膝の上をぽんと叩いてみせる。それは松浪の膝の上に後ろ向きに跨がれということだった。言われるがまま幸江はミニスカートの脚を開いて、ショーツが前から丸見えになるのも構わず松浪の膝の上にしゃがみこむ。松浪の手はしかし、手錠の鍵穴に伸びるのではなく、腰の横から開いた幸江の股間に伸びてくたのだ。

「あ、嫌っ。」

ボックスの外に気づかれないように小声で声を挙げた幸江だった。松浪の手はすぐにショーツの先端を探りあてていた。脇から指を捻じ込むと裏側の陰唇の割れ目にあてた。

(ぴちゃ)という音がしたような感覚を幸江自身が感じていた。パンティの内側がべっとり濡れてしまっているのが自分でも判った。

「何だ。やっぱり感じてやがったか。女ってのは縛られると感じて濡れるっていうが、本当だな。」

幸江は口惜しかったが何もいえなかった。

「手錠を外して欲しかったら、このべっとり汚したパンティを脱いで寄越せ。嫌なら何時までも外してやらんぞ。」

(それじゃ約束が違う)と抗議したい気持ちをぐっと堪えて、唇を噛みながら振り向いて睨みつけるだけで、幸江は首を縦に振る。

「へへ、いい娘だ。そらよ。」

そう言うと、慣れた手つきで一気にショーツを膝まで降ろしてしまう。そしてハイヒールは穿かせたまま、片脚ずつ上にあげさせて足からショーツを抜き取ってしまう。

やっとのことで幸江は両手の自由を取り戻した。ノーパンにさせられた下半身が心許なくて、両手で懸命にスカートの裾を押し下げていた。

「そうだ。お前。この店に、客に配る用の化粧箱に入った粗品があったろ。あれ持って来いや。正雄が帰ってくる前に、すぐ戻ってくんだぞ。いいな。」

松浪は幸江が逃げてしまわないようにしっかり念を押す。

幸江が松浪に言われて持ってきたのは、店の銘が入った灰皿だ。営業用にいつも常備している物だった。大した品物ではないが、綺麗な化粧箱に入っているので一見高級そうに見えるお土産の品だった。

松浪は幸江からそれを受け取ると、箱を開け、中から灰皿を取り出して床に放り、代わりに幸江から奪い取った汚れたショーツを丸めてしまい込む。

再び松浪と正雄が座っていた間の場所に座らされた幸江だったが、ノーパンにされてしまったスカートの裾が気になって、両手をしっかり腿の上に乗せて、ガードしていても不安でならない。そこへ正雄が戻ってきた。

「おう、正雄。ちょっと耳を貸せ。」

松浪は幸江を前に少し押しのけると、幸江の背中で正雄の耳を寄せさせ小声で囁く。

「お前、どうしたんだ。出しちゃったんじゃないのか、えっ。」

「あ、いや・・・。そ、そ、そ、そんなあ。」

「正直に言ってみろ。恥ずかしい事じゃあないぞ。男として立派だという証拠だあ。」

ひそひそ話しをしている風を装っているが、直ぐ頭の後ろで交わされる会話が聞えない筈はなかった。幸江にはわざと聞えるように話しているのが判っていた。

「お前、洩らしたザーメンはどうした。パンツは濡れたままか?」

「あ、いあ。そのう、・・・、あの、ペーパーで、ペーパーでですねえ、ふ、ふ、ふ、拭いて参りました、・・・です。」

「いやさ、こいつがさ。お前がトイレに立った後、きっと坊やは発射しちゃったんだわって言うんだ。今頃、個室の中でパンツおろして、おろおろしてるに違いないってさ。」

「そ、そんな。わたし、そんな事言ってません。」

あまりの言い草に、幸江は顔を上げて抗議する。正雄は自分の不様な姿を想像されていたと思い込んでいて、余計に落ち込んで首を垂れていた。

「それで、お客に粗相をさせて恥を掻かせたので申し訳ないと言ってるんだよ、このサチが。お詫びの印としてプレゼントをしたいってさ。」

「え、何、そんな・・・。」

「いや、そうだろ、な、サチ。」

有無を言わさぬ調子で松浪は後ろから幸江の腕を思いっきりつねる。

「ううっ、はい。はい、そうです。」

「え、ぼ、ぼ、ぼ、僕に・・・。」

情け無い顔をしながら正雄が幸江のほうに頭を持ち上げる。

「ほら、渡してやんなよ。せっかく持って来たプレゼントだろ。」

そう言って松浪が差し出したのは、さきほど灰皿と中身を入れ替えた化粧箱だった。

「あ、そ、それは・・・。」

「お詫びの印だそうだから、有難く貰っておけよ。な、マサオっ。」

幸江はまさかそんなことに使われようとようとは思いもしなかっただけに、どうしていいか判らない。しかし、松浪の前で他にどうにも持っていきようがなかったのだ。

「くっ、・・・。あ、正雄さま。どうか私の気持ちと思って受け取って。でも、帰り着くまで決して開けないでね。お願い。」

そう言い切ると、(約束よ)とばかりに、化粧箱を受け取った正雄の手を、上からしっかり握り締める幸江だった。

次へ 先頭へ