妄想小説

キャバ嬢 サチ

十二

マリコが二通目の封筒を受け取ったのは、すぐ次の日のことだった。封筒を開く前に妙に嫌な予感が頭をよぎる。すぐに封を開けずにさり気なく席を立って、誰も居ない給湯室まで封筒を持ってゆく。その姿を事務所の扉の窓ガラス越しに、正雄に窺がわれているとは夢にも思わないマリコだった。

中から出てきたのは、インターネットのホームページを印刷したものらしかった。そのサイトにはマリコも見覚えがあった。女性が悩みを交換しあうサイトで、生理の時のナプキンで被れて痒くなるという悩みが訴えられていた。それに書き込みがあって、ある特殊なメーカーの物が紹介されていた。マリコが通信販売で買い求めて試してみるに至ったきっかけとなった掲示板サイトだったのだ。しかし、そんなサイトを見て、通販で買ったのだなどとは誰も知らない筈のことだった。マリコは常に誰かに見張られているような嫌な気持ちが高ぶってくるのを抑え切れなかった。その封筒の中身も間違って誰かに見られるといけないと思い、すぐにシュレッダーに掛けてしまった。

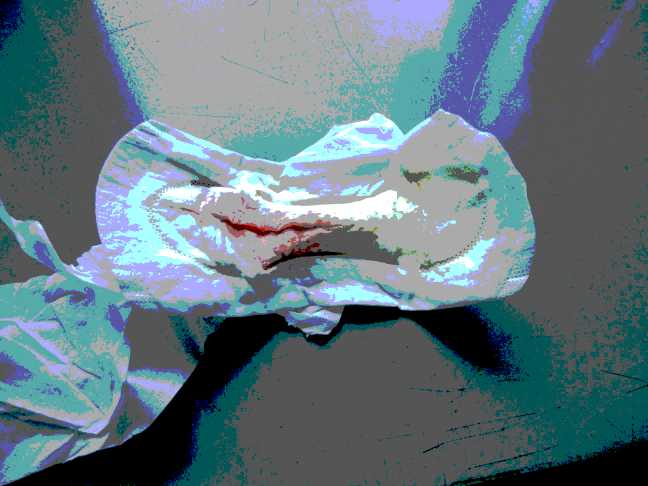

そして3通目を受け取って、中身を改めた時に、マリコは完全に茫然自失となった。蜘蛛の糸に絡められた蝶になった気分だった。3通目もマリコ自身が愛用しているナプキンの写真が印刷されていた。しかし、最初に来たものとは違って、今度のものは使用済みのそれを開いたものだったのだ。赤黒い鮮血がなまなましく露わにされていて、臭ってくるかのようだった。マリコにはそれが自分が使ったものなのか自信はなかった。が、無言の送り手から暗に届けられているメッセージは、それがマリコ自身のものであることを物語っているように思われた。マリコは首筋から血の気が引いて、こめかみには冷や汗が流れるような気がした。膝ががくがく震えてきそうだった。心臓は周りに聞えてしまっているのではと思うぐらい高鳴っていた。

「あんた何か変よ、今日は。どうしたの。」

目の前の席の庶務嬢の奈美がマリコに声を掛ける。机の隅に置かれた書類の束を取ろうとして、今将に取り落として床にばら撒いてしまったばかりだった。しかも物を取り落としたのは朝から3度目だった。

「ごめんなさい。何かぼおっとしていて・・・。」

つとめて平静を装いながら応えたマリコだったが、動揺は隠し切れない。そんなマリコの様子を柱の陰から正雄が興奮を抑えながら見守っていることなど気づきもしないマリコだった。

「こいつを会社内のあちこちに貼り出されたくなかったら、今すぐ体育館の男子トイレの個室へ来い。そこの指示に従うこと。」

マリコの元へ届けられた新たな封筒の中にはそう書かれた紙が入っていた。それはパソコンで編集された画像をプリンタで印刷した紙の裏書きなのだった。表の画像を見て、マリコは蒼褪める。以前にも送られてきた使用済のナプキンの汚れた部分が大写しにされている。しかも目の部分をマジックで黒く塗つぶされた一人の顔写真がその上に組み合わされている。一見誰だか判らないようにはしてあるが、本人であるマリコには自分であることがすぐに判った。写真の下には同じ様に黒マジックで所々伏字にされたキャプションがつけられている。

「●リコの●した●プキンでえ~すっ!」

マリコは血の気が引く思いで立ち尽くす。

(どうしよう・・・。)

マリコは腕時計を確かめる。午後の2時過ぎだ。体育館は会社の構内にある。昔は会社に運動部が幾つもあって、練習などに使われていたものだ。今では運動部などは全て廃部になって、土日に地域の団体などに貸し出されている他は、期首などの全員集会に使われる程度で、普段は殆ど使われていない誰も居ない筈の場所だ。出入り口には鍵が掛けられているのかどうかもマリコは知らない。

(とにかく行ってみよう。)

そう決心すると、さり気なく事務本館のほうへいつもの様に書類を届ける風を装って適当な封筒を手にして、事務所を一人で出る。

体育館は事務本館を通り過ぎた守衛の居る通用門の手前にある。入口は通用門側だが、守衛の方からは死角になる反対側にも出入り口があるのをマリコも知っていた。とりあえずそちらの方へ向かってみる。

昼間の時間帯は意外と人通りはない。昼休みが終わって、皆事務所へ入って席に着いている時間帯だ。時折、他の建屋へ用があって向かう人や、郵便物の集配人が自転車で通り過ぎるぐらいのものだ。外からのお客も一番少ない時間帯でもあった。

マリコが辺りを見回し、誰も外には出ていないことを何度も確認してから、小走りに体育館の裏口へ向かった。ドアが薄っすら開いていて、鍵は掛かっていないことが遠目にもすぐに判った。心臓が破裂しそうなほど、胸のうちでドキドキ高鳴っていた。しかし、マリコには誰かの指示に従って目的地へ向かうしかないのだった。

体育館のトイレは入って真正面のステージの両脇の奥にある。左側が女子用で右側が男子用であることは知っていた。誰も居ない体育館の中はしいんと静まり返っている。マリコはなるべく足音を立てないように、小走りに男子トイレに向かっていく。

入口は押し開け方式の観音開きの扉になっている。さすがに男子トイレの中に入るのはためらわれた。ひっそりとした昼間の体育館には誰も居る筈はないとは思っても、誰かに見付かるのではと心配になり、何度も背後を振り返らないではいられない。マリコはとうとう意を決して観音扉を押し、身体を斜めに滑り込ませた。

扉の奥は細い通路が続いていて、つき当たりを曲がったところにある。微かなアンモニア臭が漂っているのが感じられる。マリコは音を立てないように先へ突き進む。角を曲がると女子トイレにはない男子小用のアサガオが目に入るのが恥ずかしい。個室は奥に三つ並んでいる。右から順に扉を開けていって、最後の戸の裏に紙が貼ってあるのを見つけた。

「パンティを脱いで床にある紙袋の中へ入れろ。ノーパンになって貼られた写真を取りに行け。貼ってある場所は工場西側隅の物置プレハブの裏だ。言いつけを守らなければ次々貼り出すぞ。」

マリコの心臓が再び凍りつく。しかし躊躇している余裕はないのも判っていた。どんなところに貼られているのか判らない。放っておけば何時誰にみられるかもしれないのだ。

マリコはもう何も考えないようにしてスカートの中に手を突っ込み、ストッキングと一緒にショーツを下す。クロッチの内側はわざと見ないようにした。汚れているかもしれないと思った。しかし、それを見てしまえば、そんなものを置いてゆくことは出来なくなってしまうと思った。ストッキングからショーツだけ引き剥がし、丸めて床に落ちていた紙袋の中へ落とす。その袋を個室の隅に押しやると手に残ったストッキングを丸めて掴んだまま外へ急いだ。

体育館の出口から外を窺がうと幸い誰も歩いていない。さっと飛び出ると一目散に工場敷地の正反対の方向にある西側の壁を目指す。西側というのは、マリコたちの居る事務所がある建屋の更に奥のほうである。マリコも二階の窓から敷地の隅にプレハブの小屋があるのを見たことがあった。普段からひと気の無いひっそりとした場所だ。誰が何の為に使っている物置なのかはマリコも知らなかったが、殆ど一年中人の出入りは無い様子だった。行ってみるとやはりひと気は無い。そっと物置に近づく。誰かが自分のほうを窺がっているかも知れないと思ったが、背後の建屋を見上げてみても、こちらからは窓が反射して見えるだけで中の様子は判らない。ゆっくりしているより急いだほうがいいとマリコは思った。曇りガラスが貼られた窓と鍵が掛かっているらしい扉しか見えないプレハブの裏手に廻ってみる。生い茂った雑草がマリコの裸の脚に絡みつく。裏側をみると手の届くところに紙がセロテープで留めてあった。それを引き剥がして手の中に丸める。

(間に合ったのかしら・・・。)

マリコは少しだけ安堵の溜息を洩らした。

丸めた紙をそおっと伸ばして写っているものを確かめたのは、女子トイレの個室の中に入ってしっかり鍵を掛けてからだった。最初に送られてきたものと同じ写真だった。が、今度はマジックで塗られた部分が少しだけ小さくなっている。知らない人がみたら、誰か判らないかもしれないが、気づく者もいるかもしれない大きさだった。それはマリコに言いつけにそむけばそれなりの事をするぞという脅しに違いなかった。

マリコは手にしていたストッキングを穿こうかどうしようか迷った挙句、素足のままでいることにした。マリコのあそこはとてもデリケートですぐかぶれて痒くなってしまうのだ。ノーパンで穿くのはとても違和感がありそうだった。その時、マリコは体育館のトイレに残してきたショーツのことを思い出してしまった。ショーツが汚れているのではと思いながら見もしないで置いてきたのだった。マリコは生理では無い時でもショーツを汚してしまうことが時々あった。うっすらと黄色いおりものの沁みが付いてしまうのだ。ネットでそんな悩みの女性が居ないか調べていて、パンティライナを使うといいという書き込みを見つけ、マリコも試してみたことがある。しかし、肌が敏感で特にあそこの部分は感じやすいマリコには馴染めるものではなかったのだ。昔から生理用のナプキンでもかぶれることが多く、最近やっと肌に合う外国製の特別なものをネット通販で探し当てたばかりだ。パンティライナーでは同じ素材のものは見当たらなかったのだ。

体育館に残してきたショーツのことは気になってはいた。おそらく自分に命じた男が既に持ち去っているだろうとは思うが、もし置き去りにされていたら、更に他の誰かに見られてしまうかもしれないのだ。そうは思っても、誰も居ないかもしれないとはいえ、体育館の男子トイレに忍び込むことは最早出来そうにもないことだった。

とりあえず、物置小屋の裏から剥がしてきた卑劣な画像のコピーだけは処分してしまうことにした。トイレを出ると、大型シュレッダーの置いてある給湯室へ入る。丸まっていた紙の皺を伸ばしてシュレッダーに突っ込もうとするのだが、紙は折れ曲がっていてなかなかうまくシュレッダーの狭い口に入ってゆかない。焦ればあせるほど上手くゆかないマリコは何度も紙を引っ張り出しては皺を伸ばして突っ込むのだった。

「どうかした。何か困ったことでもあったの。」

突然、背後から声を掛けられて、マリコは思わず(ぎゃっ)と声を上げてしまうところだった。振り返ると正雄だった。思わず、マリコはシュレッダーし損なって残った紙切れ半分をさっと手の中に丸めて背中に隠す。

「あ、いえ。なんでも。その、なんか、シュレッダーが調子悪かったみたいで。でももう終わりましたから。」

何か訊かれる前にと、慌ててその場をマリコは立ち去ろうとする。その後姿を見つめる正雄はマリコが生脚であるのをしっかり確認していた。

マリコのうろたえ振りから、正雄はマリコを言うなりに出来ると確信する。そして次の命令を出してみることにしたのだった。事務所に戻ったマリコは社内メール便の受信箱に新たな封筒が入っているのを発見する。不安に思いながらさりげなく宛名を確かめるとやはり自分宛だった。差出人はこれまでと同じ第二庶務課風紀係である。

つい顔が強張ってしまうのを何とか堪えながら何気なく振舞って、封筒を手にすると再びトイレに駆け込む。震える手で中から紙を取り出すと次の命令が書かれてあった。

「明日は超ミニのスカートを穿いてくること。お祭の日に穿いていた黄色いやつだ。下着を着けるのは許してやるが、ストッキングは着けずに生脚で来ること。早朝の6時に来ること。指示は追って出す。」

それだけだった。黄色のミニというのはすぐに思い当たった。一枚だけ持っているマイクロミニのスカートだ。あまりに短いので会社には穿いてきたことはない。とっておきのデートの時にしか使わない。この前のお祭は、最近知り合ったばかりの男の子とのデートだった。マリコは自分がいつも見張られているのを感じ取る。

お祭の日にマリコの姿を認めたのは全くの偶然だった。声を掛けそうになって、隣に若い男が居るのに気づいて、今度は慌てて姿を隠したのだった。マリコに言い寄ろうとしていた正雄だっただけに男に連れそうマリコの姿を見たのはショックだった。その日は淋しくてサチのところへ飲みに行ったが、サチは何故か休みだった。ついつい深酒をしてしまった正雄だった。しかし、正雄が目にしたマリコの姿は今も脳裏に焼き付いている。今頃流行のニーハイブーツに合わせた黄色い超ミニがとてもセクシーだった。その格好を指定したのだった。その格好のマリコを辱めるつもりだった。

次々に起こるとんでもない出来事の連続に錯乱状態になりかけたマリコだった。眠れない夜を明かしたマリコは、命じられた6時に間に合うように会社に出た。最後まで迷ったが指示された通りのマイクロミニを穿いてきた。生脚が目立ってしまわないようにお祭の時と同じニーハイブーツにあわせた。生脚の太腿の見える部分は少なくはなるが、ニーハイに超ミニはそれだけでひと目を惹く格好になってしまっていた。

そんな時間なので事務所が開いている筈もない。マリコは守衛所に寄って、マリコたちの居る事務所の鍵を貰ってくる。事務所で一番になって鍵を貰い受けてくるのはこれまでも何度かは経験がある。しかし朝の6時というのは初めてのことだ。

「おや、随分早いんだねえ。」

守衛の老人は不審がる様子でもなく、マリコに声を掛ける。

「ええ、今朝早くに用意しておかなくちゃならない大事な仕事があるんです。」

つとめて平静を装いながら守衛に向かって微笑みかけるマリコだった。

超ミニを生脚で穿いて来いと言われただけで、他には何も指示されていない。不安な面持ちで建物に入り、一階にある女性専用の更衣室でロッカーを開ける。制服の着替えぐらいしか置いてないので鍵はいつも掛けていなかった。ロッカーを開くと扉の裏に封筒がガムテープで留めてあるのを発見する。

(誰が、何時の間に・・・。)

不安に駆られながらおそるおそる封筒の中身を探る。これまでと同じ様にワープロで綴られた命令の文字が目に入ってくる。

「着替えずにそのままの格好で外に出て、非常階段から最上階まで上がれ。屋上へ上がる手摺り梯子が壁に付いているので、それを使って屋上までよじのぼること。人が来る前に早くしろ。」

命令の文字だけが並んでいた。マリコには逆らう選択肢はなかった。

建物の外にでて、ぐるっと裏のほうへ廻ると非常階段が付いている。マリコ自身は避難訓練の時にしか使ったことはないが、普段も使っている者もいる。工場裏門のから出社してくる者はそちらのほうが近道なのだ。おそるおそる非常階段を最上階の4階まで昇ってゆく。3階迄は簡易的な防風壁があるのだがそれより上は手摺りはあるものの屋根も囲いもないので、下をみるとちょっと怖い。建物の端になるところに手摺り梯子が確かに付いている。普段昇り降りするものではなく、設備の点検業者などが使うもののようだった。屋上には給水塔が据えられているので、その点検用なのだろうと思った。マリコは運動は得意なほうで、子供の時には木登りも得意だった。自分なら難なく昇れるとは思ったが、普通の女の子が上がるような梯子ではない。ヒールがあるブーツなので足を掛け難いのはあったが、気をつければ何とかなりそうだった。周りに蔽いがないので、木登りの得意なマリコでも下を見ると怖い高さだ。超ミニなので下から覗かれると丸見えになる可能性があったが、まだ朝早くで辺りには人は居ない。意を決してマリコは梯子を昇り始めた。そのマリコを建物のすぐ下の草叢の中に据えられたビデオカメラが望遠で狙っているとはマリコは思いもしないのだった。

最後の手摺り梯子の先はもう屋上の縁だった。そこへ両手を掛けると屋根の上へよじ登る。片脚を大きく開いて縁へ掛けるのはかなり大胆な格好だ。下からはスカートの奥は丸見えだが、誰も居ない筈という安心感がマリコを大胆にさせた。手を踏ん張ってなんとか屋上までよじ登った。周りの縁は大して高くなく、よじ登るには障害にはならないが、上へ立ってみると何とも心細い。見下ろす世界は全く想像出来なかった景色だった。建物は東西に細長いので、屋上もマリコが立っている西の端からまっすぐに東の方向へ伸びている。真ん中に給水塔が立っている。何故こんなところまで昇らせたのだろうと訝しげに思っているところに微かにブーン、ブーンという音がするのが聞えた。目を凝らすと給水塔の下辺りに何か光るものが見え、そこから音が発せられているのが判った。

マリコは腰を屈めておそるおそる給水塔に近づいていった。なるべく建物の下をみないようにする。階下に目が行くと吸い込まれてしまそうになるからだ。

給水塔に近づくと音を発している物の正体が判った。携帯電話がマナーモードで鳴っているのだった。それを取れというのが指示に違いないとマリコはすぐに気づいて、拾い上げるとイアホンが付いている。それを耳に差込み、受信のボタンを押す。

「よく来たな。」

くぐもったような低い声は明らかにボイスチェンジャーを通したものだった。

「その給水塔を背に立つんだ。そうだ、朝日の方向に真っ直ぐ向いて立て。」

マリコは上に羽織ったジャケットの胸ポケットに携帯を差込み、後ろ手で給水タワーに取り付けられている点検用梯子を両手で掴んで朝日のほうに向き直る。両手でしっかり梯子を掴むと、少しだけだが屋上の上に立つ恐怖が薄らぐ。マリコは次の言葉を待った。

「両手でスカートの裾を持って上へ持ち上げろ。」

男の意図はすぐに判った。スカートの中の下着を露出しろということだ。マリコは口惜しさに唇を噛みながらも、その指示に従わざるを得ない。梯子から手を離し、腿の前でスカートの裾を掴むと、ゆっくりそれをずり上げてゆく。自分でも下穿きの先が完全に覗いてしまっているのが判るが、怖さと恥ずかしさで目を開けていられない。

「今度はそのスカートの下のものを膝の上まで下ろすんだ。」

男の命令は非情だった。しかし従う他はない。男の言うことを早く聞いて、自由にして貰わなければ、もうじき人がやってきて晒し者にされてしまうのだ。

マリコはスカートの両脇から手をいれてショーツの端を探り当て、膝頭までゆっくり降ろしていった。それで許して貰える筈はなかった。

「もう一度スカートを持ち上げて貰おうか。」

そんな事をすれば、どういう事態になるのかは判っていた。が、男の命令に逆らうことは出来ないのだった。マリコは目を瞑った首を垂れて男の命令に従った。

「しっかり顔をあげろ。スカートはもっと高く。・・・。そうだ。それでいい。じゃあもう許してやるから、パンティをそこへ脱いでおいたまま下へ降りろ。それからこの携帯はいつも肌身離さず持っているんだぞ。」

再びマリコはノーパンになるよう命じられたのだった。

屋上はよじ登るより降りるほうが余計に怖い。特に最初に梯子に足が掛かるまでが怖かった。何も無い空を探りながら足を伸ばしてゆかねばならない。スカートの奥の股間を隠してくれるものが何もない事など構っていられる場合ではなかった。膝ががくがく震えてしまう。漸く片脚が梯子を捕らえた。両手で身体を支えながら大きく広げた股の、もう片方の脚を下してゆく。手摺りから手を放して梯子の最上段に手を掛けようとしたとき、梯子に掛けた足元がずるっと滑った。慌ててしがみつくように梯子の最上段を握る。漸くマリコの脚が4階の非常階段の床に下りた時、安堵の息とともに、何かがつうっと内腿を伝わるのをマリコは感じとった。あまりの怖さに失禁したのだった。スカートの中に何も着けていないので、そのまま内腿を伝って流れたのだった。マリコは惨めさに涙を浮かべてしまうのだった。

半べそをかきながら更衣室に戻ったマリコは、制服に着替えようとしてぎょっとなった。誰かがいじった形跡があったのだ。服を仔細に調べてみる。上着は何ともなかったのだが、スカートを裏返して再び泣きそうになる。前側のちょうど股間にあたる部分にべっとりと白濁した何かの沁みが付いていた。マリコにはそれが何なのかすぐに見当がついた。そのままそれを着る訳にはゆかない。かといって、超ミニスカートで仕事に入る訳にもゆかないと思った。パンティの替えは前回ノーパンになることを命じられてもしやと思い今回はバッグに忍ばせてきていた。それを穿けばノーパンを覗かれることは避けられるが、いつパンティを晒してしまうか判らなかった。気を動転させながらもとにかく今日は休んでしまおうと思った。替えのパンティを穿いてから、スカートが他に沁みが移らないように汚された部分を慎重に真ん中にして畳むと、洗濯してくる為にバッグの奥に突っ込み、事務所の鍵を持って守衛所に引き返すことにした。が、あとちょっとで守衛所というところで同じバッグに入れていた携帯がブーン、ブーンと鳴り出した。開発部別館の屋上から持ち帰るように命じられた物だ。

「どこへ行くつもりだ。」

マリコが恐る恐る出ると、ボイスチェンジャーを通した例の声が響いてきた。マリコは喉がからからに渇いていくのを感じた。

(つねに見張られているんだわ。)

マリコは自分のことを誰かが何処からみているのか気味が悪くて思わず辺りを見回すが、人影は守衛所の他には見当たらなかった。

「勝手に帰ることは許さないぞ。戻るんだ。おっと、その前に、今から言うことをやってもらう。その携帯にカメラが付いているのは判るな。それのセルフタイマをセットして地面に置くんだ。それを跨いで写メを撮って、その携帯に登録してあるアドレスへ今すぐ送るんだ。いいな。」

マリコはもう一度辺りを見回すが、相手が何処から見張っているのかは見当も付かない。しかし、見張っているのはどうも間違いなさそうだった。勝手に命令に背くとどんな目に遭わされるか判らない。携帯はマリコが普段使っているものと同じで、使い方は知っていた。一旦電話を切ると慣れた手つきでファンクションボタンでカメラに切替え、セフルタイマをセットすると周りを気にしながら腰を屈めて携帯を裏返しておく。それから脚を開いて携帯を跨ぐ。カシャッという音でスカートの中が写し撮られたことを悟る。携帯を拾い上げて画像を確認すると、股間がばっちり写ってしまっている。恥ずかしい写真だが命令に従わない訳にはゆかなかった。すぐにメールアドレスを確認すると添付で送信する。

送信が終わったと思うや、すぐに携帯が再び着信する。

「誰がパンティを穿いていいと言った。ノーパンでいろと命じた筈だ。お前には罰を与えるから、楽しみにして待っていろ。」

あまりの事にマリコは呆然となって立ちすくんでいたが、正門を出勤してくる人が現れ始め、我に返ったマリコは事務所の鍵を持ってすごすごと戻るのだった。

更衣室へ戻ったマリコは、男から言い渡された「罰」という言葉が怖くて、折角持って来た替えのショーツだったが、脱ぐことにした。脱いだショーツはロッカーの奥に一旦仕舞ってみたが、ロッカーを荒らされたことから思い返してバッグの奥に畳んでしまい、自分の席に持ってゆくことにした。それから汚されたスカートをバッグから取り出すと、女子トイレに向かう。今のうちに手洗いで汚れを落とし、更衣室の隅で干しておけば、午後には乾くだろうと考えたのだ。

「あれっ、今日は制服じゃないの。」

いつもの時間に出社した振りを装いながら事務所に入った正雄は、既に席に着いているマリコの膝に目をやりながらわざと言ってみる。制服の上着だけなら着ることは出来るのだが、上半身だけ制服はいかにも異様に見えるので、マリコは私服のブラウスの上に寒い時だけ羽織る為に持ってきているカーディガンを身に着けていた。下は勿論黄色いミニスカートのままである。タイトな造りなので、座ると少しずり上がり、脚の付根ぎりぎりまでが露わになってしまう。しかも下着をつけることを許されていないので、気が気でならない。さすがに会社の中ではニーハイのブーツを履いたままという訳にはゆかない。短いスカートから大きく晒した脚がストッキングを着けていない生脚であることも、腿の露出を強調してしまっていた。

「あ、あの、ちょっと・・・。転んでしまって汚してしまったので、今、洗濯してるんです。」

マリコは咄嗟にでまかせの嘘を言った。正雄がぶしつけにマリコの露わになっている太腿のほうをじろじろ見ているのに気づいて、マリコは椅子を机のほうへ詰めて膝を極力隠す。

「あ、今、集配の人が郵便物を届けに来ていたので、受け取っておいたよ。」

正雄は何気なさそうに社内便の封筒をマリコのほうへ差し出す。マリコは男からの指示がまた届いたのではと思い、慌てて正雄から封筒を奪い取ろうとする。が、マリコの指が封筒へ触れる直前に、封筒は正雄の手を離れていた。

「あ、ごめんなさい。」

マリコはつい自分が取り落としたのだと勘違いして、正雄に謝り、床に落ちた封筒に手を伸ばした。咄嗟だったので、マリコは椅子を引いて封筒のほうに向き直り手を伸ばした時に、スカートの裾の奥が無防備だったのに漸く気づいた。慌てて手を腿の上に翳して隠したのだったが、すぐ傍で正雄がごくんと喉を鳴らしたのを聞いてしまった。

(しまった・・・。見られてしまっただろうか。)

マリコはそっと横目で正雄の表情を窺がうが、正雄の目は明らかに自分の下半身に釘付けになっていた。

次へ 先頭へ