アカシア夫人

第一部 不自由な暮らし

第十二章

山荘の入口に鍵を掛けて、貴子は一人とぼとぼ歩き始めた。山小屋喫茶の前を通り過ぎるまではまだ元気だったが、さすがにその先は疲れが出てきた。帰りに喫茶店に寄って休んでいきたいが、どんどん遅くなってしまう筈だ。

喫茶店より麓のほうは、道沿いに幾つか別荘も垣間見られる。しかし、夏場のシーズンだけ利用する人が殆どで、貴子等のように常時棲んでいる家族は少ない。開けている家はまだあまり無さそうだった。自分達が如何に人里離れたところに棲んでいるのか、あらためて思い知らされた貴子だった。

「ごめんください。」

個人商店なので、何と言って入っていいか、貴子も計りかねた。

「はあ~い。」

男性の低いしゃがれ声が奥のほうから響いてきた。

(やはり男の人か。)

せめて店番は主婦のようなおばさんで居て欲しかった。しかし、この店は男の人しか居ないようだった。

それほど広くない店内には所狭しと様々な生活用品が並べられていた。他に店がないのだから仕方ないのだろう。将に雑貨屋だった。貴子は都会のドラッグストアを想像していたので、品物を探すのにそんなに苦労するとは思っていなかった。訊けば、店の主人かただの店番か分からないが、すぐに教えてくれると思ったが、貴子はそれも避けたかった。

足を取られそうになる、竹箒やら熊手などの束を潜り抜けて一番奥まで入って歯磨きや歯ブラシが置いてあるのをみて、この近くだと漸く少し安堵する。そして棚の上のほうに少し小さめのパックがあるのをやっと見つけた。背があまり高くない貴子には手が届くかぎりぎりだった。棚の桟に掴まりながら、背伸びをして手を伸ばす。

「取りましょうかいの。」

突然後ろから声を掛けられて、びくっとして指の先で摘みかけたパックを取り落としてしまった。

「だ、大丈夫です。えーっと、それから・・・っと。」

慌てて拾い上げてから、他にも要るものがあるとばかりに別の棚も物色する。何時から後ろに来ていたのか、全く気づかずに居た。貴子が背伸びをした際に、いつもの短いスカートがずり上がって、腿のかなり上のほうまで露わになってしまっていたかもしれなかった。

声を掛けてきたのはひょろっとした、背の割りに高そうな初老の男だった。若い女性のあられもない姿を突然目にして、戸惑ってはいるようにも思われた。

「えーと、じゃこれとこれ下さい。」

そう言って、適当に要りもしない歯磨きやシャンプーを一緒に持って老人の先に立ってレジのあるらしい場所へ移動する。老人は貴子の後ろ姿をみながらゆっくり付いてくるようだった。

「えーっと、これは幾らじゃったかな。」

さっと支払いを済ませてしまいたい貴子だったが、嫌な予感は当たってしまった。歯磨き、シャンプーと順調にレジスターを打っていったのだが、ナプキンのパックに辿り着いて手が止まってしまったのだ。表と裏を何度もひっくり返して値段をチェックしている。貴子は自分が晒し者にされているような思いだった。この老人だって、自分が手にしているものが何かを知らない筈はないだろうと思った。

(まさか、意地悪して、わざと知らない振りをしてるのでは・・・。)

そんな筈はないと自分に言い聞かせて俯いてただ待っているしかない貴子だった。

「ちょっと待っとってくれんかな。おい、婆さん。居るかいなあ。」

そう言いながら、品物を持って、奥へ引っ込んでいく男を見送るしかなかった。

その時、貴子は内股を何か生温かいものが伝っていくのを感じた。そおっと下を向いて見る。身体を折って覗き込んで、懼れていたものであることを知る。

(どうしよう。)

肩に掛けていたショルダーバッグを開こうとして、手が止まる。男が帰ってきてしまったのだ。貴子は身動きすら出来なくなってしまった。

「えーっと、498円じゃから、全部で、えーっと、1500と、23円じゃな。」

「は、はいっ。じゃ、これで。」

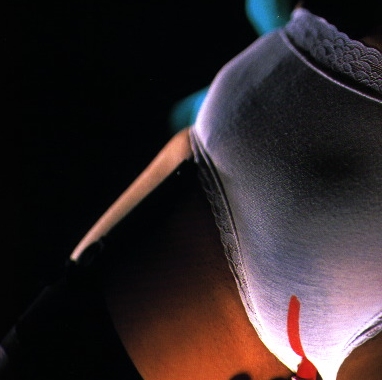

磔にあったように身動き出来ない貴子は、かろうじて財布から二枚札を出す。手を震わせながら、お釣りを差し出してくる老人から小銭と荷物を受け取ると、何も気づかない振りをして、さっと身を翻させ、一目散に店の外へ出た。人通りは幸いなかったが、道の真ん中でスカートを捲る訳にもゆかなかった。少し先にバス停の小屋があったので、その中に滑り込み、誰も近づいてこないことを確かめてから奥でスカートを捲り上げた。ショーツの下端は真っ赤に染まってしまっていて、そこから一筋が流れ落ちていたのだった。

ショーツの替えは持ってきていなかった。そこまで思いつく余裕が無かったのだ。バッグの中にかろうじて入っていたビニルのレジ袋に真っ赤にそまったティッシュの塊を放り込み、急いで買ったばかりのパックから一枚ナプキンを取り出して、股間に充て、その上に汚してしまったショーツを穿き直す。スカートまで染みてしまわないようにショーツの上からティッシュをあてがって、少しでも吸い取らせておく。そのティッシュを汚れ物をいれたレジ袋につっこんでスカートを下ろそうとしてふと目の前をみて、道の反対側に男の子がじっとこちらを見つめているのに気づいて、貴子は凍りつく。

(いつからそこに居たの・・・。)

小学生の低学年ぐらいだろうか。どこかの物陰からすっと出て来たのに違いなかった。見慣れぬものを観て、男の子も凍り付いていたのかもしれなかった。

気づいたら貴子はもう走り出していた。自分が情けなくて涙が溢れてきた。目の前が歪んではっきり見えない。それでも、貴子は前へ向かって走っていかざるを得なかった。

走りながらも貴子の目には不思議なものを食い入るように見つめていた少年の瞳がどうしても思い出されてならなかった。貴子と同じように少年の脳裏にも貴子の痴態が刻み込まれてしまっているであろうことを思うと、更に涙が溢れてくるのだった。

次へ 先頭へ