妄想小説

プール当番

第八章 用務員の悪企み

「さあ、気が済んだでしょ。もう鍵を外して。」

潤んだ目で、懇願するように圭子は鮫津を見上げた。

しかし、まだそれで圭子を自由にはしてくれなかった。

「この間、さんざん俺のことをいたぶってくれたからな。簡単に自由にしてやる訳にはいかない。自由にした途端に俺に何をするか分からないからな。」

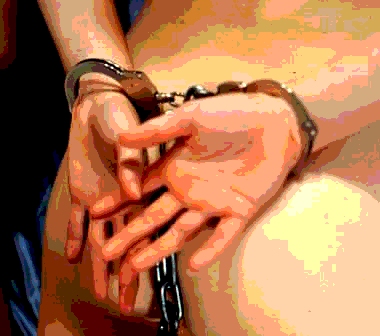

そういいながらも圭子の腰に手をあて、膝まで下げられたパンティを上に引き上げた。さっき放尿したままで、拭いもしていないので、パンティは汚れて濡れてしまった筈だった。鮫津は首輪と後ろ手の手錠を繋ぐ鎖を外し、首輪も外した。しかし、手首を拘束する手錠は外してはくれなかった。

「手錠の鍵が返して欲しかったら、着いてきな。」

鮫津はそう言うと、先に立って用務員室の外へ出た。圭子は黙って後に着いて行くしかなかった。後ろ手で手錠に括られたまま鮫津の後を追う。

鮫津はどんどん正門のほうへ歩いてゆく。そろそろ生徒たちが登校を始める時間だった。

圭子は括られた手錠を気づかれないように気を付けながら、鮫津の後を小走りに追いかけていったが、後に廻られて覗かれたら隠しようもないのは分かっていた。が、鮫津に従わざるを得ない。

鮫津が正門の外に出たときは、まわりにはまだ誰も居なかった。鮫津は圭子が付いて来ているのを確かめると、手にした手錠の鍵をポンとそばの植えこみの茂みの中に放りこんだ。

「あっ。」と圭子が声にした時には、こんもりと繁った柘植の下に鍵は滑り込んでいた。

「自分で捜して外すんだな。へっへっへ。」

鮫津は圭子の窮地を楽しむように嘲って笑った。

圭子は唇を噛みながら、悔しさに堪えた。すぐにも鍵を探したかった。が、両手は後ろ手に拘束されているので、しゃがんで背中の後ろを手探りで捜すより方法がない。しかしそんな格好になれば短いスカートでしゃがみこみ前を隠すことも出来ないので、パンティが正面からパンティは丸見えになってしまう。もうすでに、登校を始めている生徒が近づいていた。すぐに腰を屈めることは出来なかった。

「おはよう。 . . . 。」

「おはようございます、先生。」

何事も無かったかのように挨拶を交わさねばならない。生徒が通り過ぎ、人通りが絶えるのを待って、圭子はさっと腰を屈めた。手を伸ばすが、鍵は簡単には見つからない。鮫津は少し離れたところで、圭子がスカートからパンティを露わにして恥ずかしい格好になっているのをほくそえんで見ている。

圭子の手に何か触れた。感じからすると、鍵に違いなかった。(あった。)しかし指先から無念にもはじかれて無くなってしまった。(この辺の筈だわ。)必死に鍵を探る圭子だった。何とか鍵を早く探り当てようと焦っていた。その為、スカートのほうは全く無防備だった。ふと顔を見上げたときに、自分の股間を覗きこんでいる男子生徒の目と目があってしまった。圭子のスカートは大きく裾が割られて、下穿きは丸見えになっていたようだった。その男子生徒の目はそこに釘付けになっていた。

その時、圭子は漸く鍵を掴んでいた。

「先生、どうかしたんですか。」

男子生徒は声をかすれさせながら、また唾を飲みこむようにしてかろうじてそう喋った。

圭子は鍵はやっとのことで掴むと、慌てて膝をすぼめ、後ろ手のまま立ちあがった。

「なんでもないのよ。なんでも。じゃあね。」

両手を背中に回したままなのを不自然に思われないように、精一杯気を付けながら後づ去りしながら圭子はその場を後にしようとした。が、圭子は後をつけられているとは思いもしなかった。

圭子は早く鍵を外すことにばかり気を取られて焦っていた。誰かに見られるといけないとの思いから、人の居なそうな体育館裏に行ったことは裏目に出ていたのかもしれなかった。

後ろ手で手探りで鍵を外さねばならなかった。それは簡単な作業ではなかった。だから、後から先ほどの男子生徒がつけてきて、近寄ってくることに圭子は気づかなかったのだ。

やっと鍵穴らしいところを探りあてたところで、いきなり後から羽交い締めにされた。声を立てようと思う前に手のひらで塞がれた。次の瞬間には厚手の布のバッグのようなものを頭から被され、視界を奪われ、くぐもった声しか出せなくなる。

とにかく、後ろ手に自由を奪われているので、有効な抵抗をすることが出来ない。男の為すがままだった。

布バッグを被されたまま、首を腋に抱え込まれ、体育館の中へ連れこまれる。手錠を掛けられた両手を背中でバタバタさせるだけで、何もすることが出来ない。後ろでバタンと体育用具室の重い鉄のドアが閉まる音がした。運動用マットの上に投げ出された。スカートが大きく翻って、既に汚れているパンティがあわらになる。

男子生徒は性急だった。息をはあはあ言わせながら、スカートの奥からパンティを剥ぎ取る。少年とは侮れない強い力で両足首を掴まれ、大きく脚をひらかされた。

しかし男子生徒がベルトを緩め、ズボンのチャックを下ろそうとした時に一瞬の隙があったのだろう。渾身の力を込めて、蹴り上げた圭子の脚が少年の下腹部にまともに当ったようだった。

「ううっ。」

うめく少年の声が聞えたような気がした。そして走り去る足音と再び閉まる鉄の扉の音だけが後に残った。

次へ 先頭へ